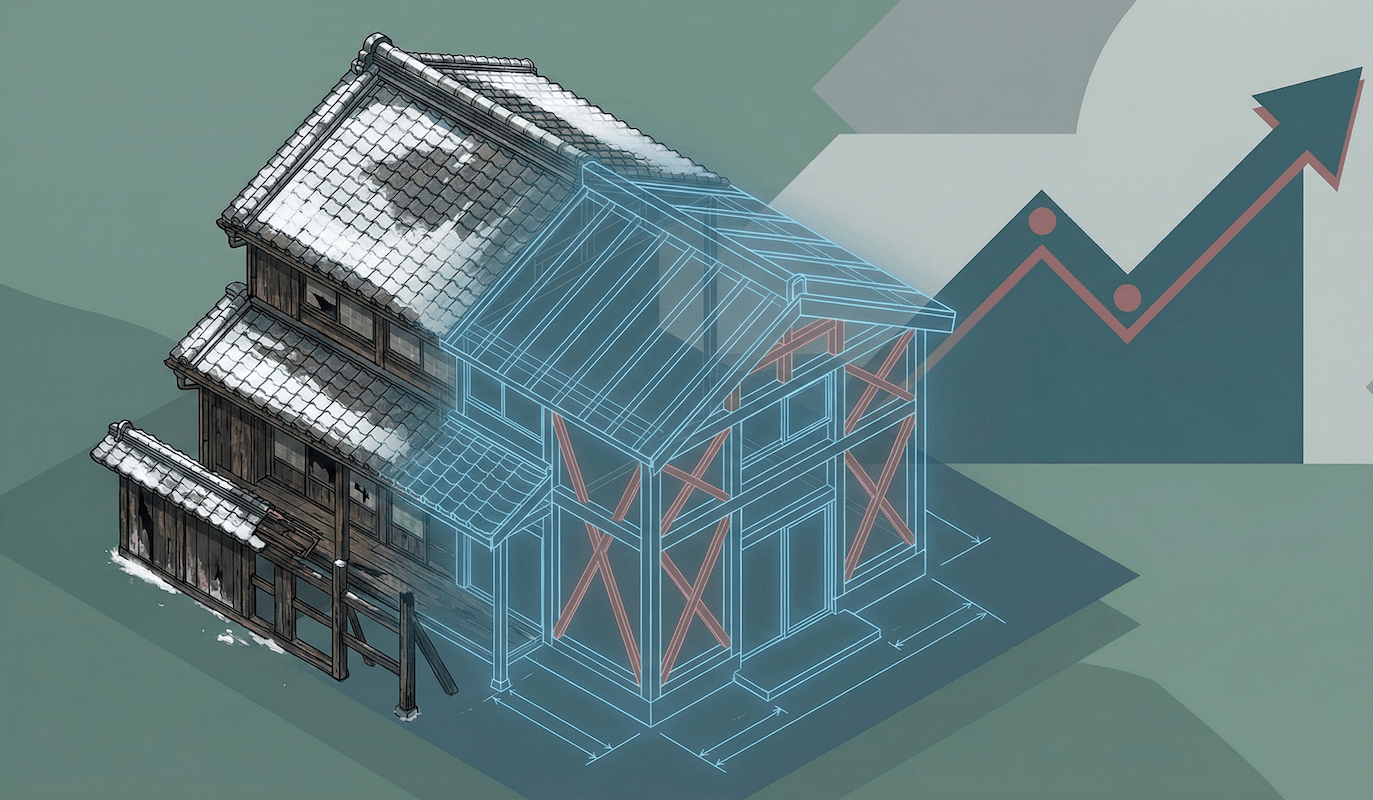

〜市場の失敗と再生への道筋〜

※本記事は2025年12月時点の確実な統計データおよび法改正情報を基に構成しています。

「都市は人類最高の発明である」と、ハーバード大学の経済学者エドワード・グレイザーは著書『都市は人類最高の発明である』の中で説きました。人々が集まり、知恵を交換し、イノベーションを生む場としての都市。しかし、現在の日本列島で静かに、しかし確実に進行しているのは、その都市機能のスポンジ化——すなわち、居住空間の空洞化現象に他なりません。

かつての高度経済成長期、日本は「住宅不足の解消」という国策的命題を背負い、官民一体となって新築住宅を大量に供給し続けることで経済を牽引してきました。「庭付き一戸建て」は中間層の夢であり、勤労の証であり、そして何より確実な資産形成の手段であると信じられていました。しかし、人口減少と少子高齢化が加速する現在、その「昨日の論理」は完全に破綻し、市場に巨大な歪みを生じさせています。需給バランスは完全に逆転し、かつて「資産」と呼ばれた家屋は、今や管理コストだけがかかる「負動産」へと変貌しつつあるのです。

総務省が公表した最新の調査結果は、衝撃的な事実を突きつけました。国内に滞留する「空き家」の数は900万戸を突破し、過去最高を記録したのです。これは、東京都の全世帯数(約736万世帯)を遥かに上回る規模であり、もはや一過性の現象ではなく、国家レベルの構造的な疾患と言わざるを得ません。

なぜ、これほど多くの家が、売られることも貸されることもなく、ただ静かに朽ちていくのでしょうか。そこには、単なる人口動態の問題を超えた、日本独自の「構造的な硬直性」が複合的に絡み合っています。地震大国であるがゆえの耐震性能に対する厳しい現実、不動産業者が空き家取引を敬遠せざるを得なかった経済的合理性、そして所有者に「放置」を促してしまう税制のパラドックス。

本稿では、これらの見えざる障壁を、最新の2023年・2024年の法改正動向や、過酷な自然環境と対峙する北海道洞爺湖町の事例を交えながら多角的に解剖し、「市場の失敗」を乗り越えるための構造転換への道筋を探ります。

1. 900万戸時代の衝撃:統計が語る「市場の失敗」

まずは、客観的なデータから日本の現状を直視する必要があります。総務省統計局が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」の令和5年(2023年)版は、これまでの日本の住宅政策が限界を迎えていることを冷徹に示す通知表となりました。

加速するストックの滞留と国際的な異質性

2023年10月1日時点での日本の総住宅数に占める空き家の数は 900万2千戸 に達しました。これは前回(2018年)調査と比較して51万戸以上の増加であり、この5年間で、鳥取県の総住宅数(約26万戸)の2倍にあたる住宅が新たに空き家化した計算になります。人口が減少局面に入ったにもかかわらず、空き家の増加ペースは衰えるどころか加速しているのです。

さらに深刻なのは「空き家率」です。総住宅数に占める空き家の割合は 13.8% という過去最高の数値を叩き出しました。これは実に、国内の住宅の約7軒に1軒が空き家であるという異常事態です。都市部ではまだ実感しにくいかもしれませんが、地方部、特に四国や中国地方の一部では空き家率が20%を超える地域も珍しくなく、コミュニティの維持すら危ぶまれる状況が出現しています。

【図解】日本の空き家総数の推移(単位:万戸)

〜加速する増加ペース〜

※各年の10月1日時点。2023年は確報値。出所:総務省「住宅・土地統計調査」より作成

市場から隔絶された385万戸の「ブラックボックス」

空き家の総数以上に注視すべきは、その「質」の内訳です。統計上、空き家は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅(別荘やセカンドハウスなど)」、そして「その他の住宅」の4つに大きく分類されます。

「賃貸用」や「売却用」の空き家は、市場に流通しているがたまたま入居者・買主が決まっていない「在庫」としての側面があります。これらは価格メカニズムが機能すれば、いずれ解消される可能性があります。しかし、問題の核心は、市場メカニズムから完全に取り残されている「その他の住宅」にあります。

| 空き家の種類 | 2023年戸数 | 定義・性質と社会的影響 |

|---|---|---|

| 賃貸・売却用 | 476万戸 | 市場に流通しているが、入居者・買主が決まっていない在庫物件。需給バランスの調整弁として機能するが、過剰在庫は地域全体の不動産価格を下落させる要因となる。 |

| その他の住宅 | 385万戸 |

売りにも貸しにも出されず、放置されている物件。入院、死亡、転居等で管理不全に陥っているケースが大半。 ▶︎防災・防犯・衛生上のリスク(外部不経済)を地域にもたらす「負動産」の主因であり、行政による介入が最も必要な領域。 |

驚くべきことに、約385万戸もの住宅が「市場の土俵」にすら上がっていません。これは2018年から約37万戸も増加しています。これらの物件は、所有者が高齢化し判断能力が低下していたり、相続が発生したものの遺産分割協議がまとまらず放置されていたりするケースが少なくありません。特に、所有者不明土地問題とリンクして、誰が責任者なのかさえ分からない物件も増えています。

いわば、所有者の人生の「空白」が、そのまま都市空間の「空白」として表出しているのです。これは経済学で言うところの典型的な「市場の失敗」であり、自然治癒力(市場原理)に任せていては、悪化の一途を辿るのみです。

2. 地震大国の宿命:耐震基準という「見えざる壁」

なぜ日本の家は欧米のように「資産」として蓄積されず、短期間で「消費」されてしまうのでしょうか。一般的に指摘される「新築信仰」という日本人の心理的バイアスの裏側には、日本が世界有数の地震大国であるがゆえの、物理的かつ法的な逃れられない事情が存在します。それが「耐震基準」の問題です。

建物は古くなればなるほど「ヴィンテージ」として価値が出る——そんな欧米型の価値観が日本では通用しにくい決定的な理由がここにあります。

1981年の分水嶺:「旧耐震」が抱える致命的リスク

日本の中古住宅市場において、物件の価値と安全性を決定づける最も重要な境界線が1981年(昭和56年)6月1日です。1978年の宮城県沖地震での甚大な被害を教訓に、建築基準法が抜本的に改正され、耐震基準が大幅に強化されました。

これ以前の基準で建てられた「旧耐震基準」の住宅と、それ以降の「新耐震基準」の住宅では、構造的な安全性に天と地ほどの差があります。具体的には、旧基準が「震度5強程度で倒壊しない」ことを目標としていたのに対し、新基準は「震度6強〜7程度でも倒壊しない」ことを目標としています。

その差は、実際の災害データが冷酷に証明しています。1995年の阪神・淡路大震災におけるデータでは、大破以上の被害を受けた木造住宅のうち、実に9割以上が旧耐震基準の建物でした。また、2016年の熊本地震においても、新耐震基準(特に2000年にさらに強化された現行基準)の木造住宅の倒壊率は極めて低かったのに対し、旧耐震の建物は高い確率で倒壊に至っています。

リノベーションを阻むコストの壁

欧米、特に地震のリスクが低いイギリスなどでは、築100年を超えるレンガ造りの住宅がメンテナンスを繰り返しながら住み継がれていきます。しかし、日本において築40年を超えた旧耐震の木造住宅は、「味がある」以前に「物理的に命に関わるリスクが高い」存在なのです。

このリスクを解消し、安心して住めるようにするためには、基礎の補強、筋交いの追加、壁の増設、屋根の軽量化といった大規模な耐震改修工事が不可欠です。しかし、ここでも経済的な壁が立ちはだかります。

【耐震改修のジレンマ:コストと便益の不均衡】

- ▶︎ 高額な改修費用:一般的な木造住宅の耐震改修には、平均して150万円〜300万円程度の費用がかかるとされています。物件の状態や規模によっては500万円を超えるケースも珍しくありません。

- ▶︎ 資産価値への反映不足:多額の費用をかけて耐震性を向上させても、特に地方部においては、そのコストに見合うだけの売却価格の上昇(リセールバリューの向上)が見込めないケースが大半です。買主は「リフォーム済み」よりも「更地」や「新築」を好む傾向が依然として強いからです。

- ▶︎ 結論としての「放置」:結果として、所有者は「数百万円かけて直しても元が取れない」と判断し、かといって「解体して更地にする費用(これも100〜200万円程度)」も出せないまま、リスクを抱えた状態で空き家を「塩漬け」にするという選択肢なき選択に追い込まれてしまいます。

つまり、日本における「スクラップ・アンド・ビルド」は、単なる消費文化や企業の利益誘導の結果だけではなく、国民の生命を守るための安全基準の更新という側面を否定できないのです。この耐震性の問題こそが、他国にはない日本固有の、最も高く分厚い流通の障壁となっています。

3. 不動産ビジネスの構造欠陥:業者が動かない「経済的合理性」

仮に空き家の所有者が「売りたい」と決意し、地元の不動産会社に相談したとしても、これまで多くの業者は難色を示してきました。それは業者の怠慢ではなく、不動産流通ビジネスの収益構造そのものに起因する、極めて合理的な経済行動の結果でした。

「3%+6万円」の限界:赤字必至の空き家取引

不動産仲介業者の主要な収益源である「仲介手数料(報酬)」は、法律(宅地建物取引業法)に基づき厳格に上限が定められています。長らく、その計算式は原則として売買代金に応じて以下のようになっていました(簡易計算式として「売買価格×3% + 6万円 + 消費税」が広く知られています)。

- ・200万円以下の部分:5%

- ・200万円超〜400万円以下の部分:4%

- ・400万円超の部分:3%

例えば、地方の古い空き家が苦労の末に100万円で売買できたとします。この場合、不動産業者が受け取れる手数料の上限は、売主から「100万円 × 5% = 5万円(税抜)」です。もし買主も見つけて両手取引になったとしても計10万円です。

しかし、不動産取引の実務コストは物件価格に比例しません。現地の物件調査、役所での法令調査、権利関係の確認、契約書・重要事項説明書の作成といった一連の業務にかかる手間と時間は、1億円のマンションでも100万円の空き家でも大きくは変わりません。むしろ、古い空き家ほど境界が曖昧だったり、登記簿上の所有者が明治生まれのままだったりと権利関係が複雑で、調査に膨大な手間暇がかかる傾向にあります。

「真面目にやればやるほど赤字になる」。これが、現場の不動産業者が低廉な空き家取引を敬遠し、電話口でやんわりと断らざるを得なかった構造的な理由でした。

2024年7月、報酬規定の大改正:市場を動かすトリガーとなるか

このビジネス構造上のボトルネックを解消するため、国土交通省はついに重い腰を上げ、報酬規定の大幅な改正に踏み切りました。2024年7月1日より施行された新規定では、「低廉な空き家等」の売買における仲介手数料の特例が大幅に拡充されました。

| 比較項目 | 改正前(〜2024.6.30) ※2018年の特例導入後 |

改正後(2024.7.1〜) ※今回の抜本改正 |

|---|---|---|

| 対象物件の上限価格 | 400万円以下 | 800万円以下(対象倍増) |

| 特例手数料の請求先と上限 |

売主からのみ請求可能。 上限:18万円+消費税 |

売主・買主の双方から請求可能。 上限:各々30万円+消費税(合計最大60万円+税) |

| 市場へのインプリケーション | 買主側の報酬が低額なままで、客付け業者のインセンティブが不足し、流通促進効果は限定的だった。 | 実費等をカバーし、適正な利益を確保できる報酬水準となることで、不動産業者の参入と積極的な営業活動が期待される。 |

この改正は、いわば国が「ビジネスとして空き家を扱う旨味」を公式に認めた施策です。対象物件が800万円まで拡大され、売主・買主双方から最大30万円(+税)まで受領可能になったことで、地方の安価な物件であっても、事業として成立する可能性が飛躍的に高まりました。

これにより、これまで「100万円の空き家なんて手間ばかりでやってられない」と考えていた不動産業者も、「売買で合計60万円の手数料が入るなら、リフォーム提案とセットでビジネスになるかもしれない」と判断を変える可能性があります。これは、市場の血液である「インセンティブ設計」を根本から見直す大きな転換点と言えるでしょう。

4. 税制のパラドックスと「アメとムチ」の転換

不動産業者が動くようになっても、肝心の所有者が「売りたい」と思わなければ市場は動きません。しかし、所有者が空き家を「放置」する最大の動機、それは日本の税制が生み出した歪んだパラドックスにありました。

周知の通り、土地の固定資産税には、その土地の上に人が住むための「住宅」が建っている限り、課税標準額が最大で1/6に減額される「住宅用地の特例」という強力な優遇措置が存在します。これは本来、国民の居住権を保護し、持ち家政策を推進するための措置でした。

しかし、人口減少時代においては、この制度が「空き家放置の温床」として機能してしまいました。数百万円の費用をかけて解体し更地にした瞬間、特例が外れて土地の税金が最大6倍に跳ね上がるのです。それならば、どんなにボロボロで近隣に迷惑をかけていても、「家」の形を残して安い税金を払い続ける方が、キャッシュフロー上は合理的という判断が働いて当然でした。

「管理不全空き家」の新設と増税リスクの現実化

この「放置の天国」を終わらせるべく、国は制度の大鉈を振るいました。2023年12月に施行された改正「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。

従来、行政が介入して税の特例を解除できるのは、倒壊の危険が切迫している「特定空家」に認定された場合のみでした。認定のハードルは極めて高く、実際に適用されるケースは限定的でした。しかし改正法では、その前段階として新たに「管理不全空き家」という区分が設けられました。

【管理不全空き家とは?】

放置すれば将来的に「特定空家」になるおそれがある状態の空き家。具体的には以下のような状態が想定されます。

- 窓ガラスが割れたまま放置され、誰でも侵入できる状態。

- 庭木や雑草が繁茂し、隣地に越境したり、害虫の発生源となっている。

- 屋根や外壁の一部が剥落し始めており、今後の悪化が懸念される。

▶︎ 行政からの「指導」を経て「勧告」を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例(1/6減額)が解除され、翌年度から増税となります。

これは、所有者にとって「放置」が「増税リスク」へと直結することを意味する強力な「ムチ」です。もはや「とりあえず置いておく」という選択肢は、経済的にも高リスクな行為へと変貌したのです。この法改正は、所有者の意識を「放置」から「管理・活用・処分」へと強制的にシフトさせるトリガーとして機能し始めています。

5. 豪雪地帯のケーススタディ:北海道洞爺湖町の挑戦

ここまで国レベルの制度的課題を見てきましたが、空き家問題は地域ごとの気候風土や社会情勢とも密接に関わっています。最後に、観光資源を持ちながらも、過疎化と豪雪という厳しい条件に直面する北海道洞爺湖町の事例から、地方特有の現実と対策を見ます。

北海道や東北地方の豪雪地帯において、空き家は冬期間、単なる不使用資産ではなく「危険物」へと変貌します。人が住んでいる住宅では、暖房熱によって屋根の雪が解けたり滑り落ちたりしますが、暖房のない空き家では雪がひたすら堆積し続けます。

その荷重は時に数トンから数十トンにも及び、古い木造住宅の構造耐力を容易に超えてしまいます。結果として「軒折れ」や、最悪の場合は建物の全壊を引き起こします。屋根からの落雪が隣家を破損させたり、通行人を傷つけたりする損害賠償リスクも常に付きまといます。

所有者にとっては、遠隔地に住んでいたとしても、毎年冬になると数十万円単位の除雪費用や管理業者への委託費用を負担し続けなければなりません。また、買主にとっては「雪下ろしが必須の老朽物件」は将来の維持コストが見えにくく、これが流通を阻む決定的な物理的・心理的障壁となっています。

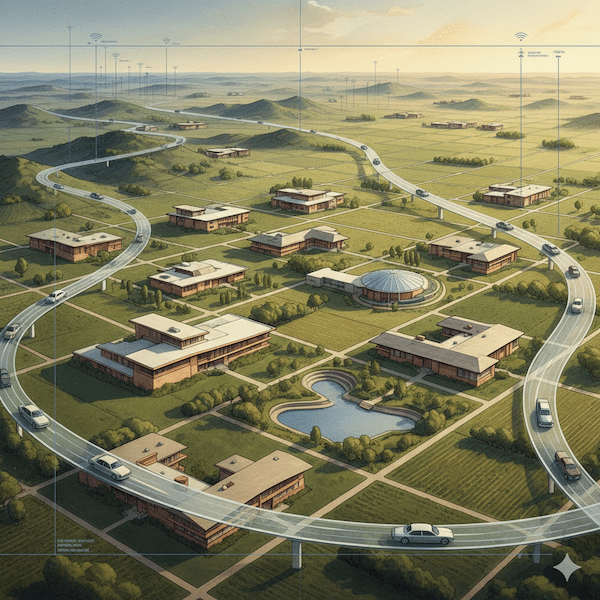

こうした厳しい環境下で、洞爺湖町は単なる定住促進だけでなく、観光地としての特性を活かした「商う拠点」としての活用を促す独自のインセンティブ設計を行っています。

その中核となるのが「チャレンジショップ支援事業補助金」です。これは、町内の空き家や空き店舗を活用して小売・サービス・飲食業などを開業する起業者に対し、手厚い支援を行うものです。

- ● 改装費補助:対象経費の1/2以内、上限50万円を助成。初期投資の負担を軽減し、リノベーションのハードルを下げます。

- ● 家賃補助:開業1年目は月額上限5万円、2年目は月額上限3万円を補助。経営が不安定な創業期の固定費リスクを行政がシェアします。

人口減少で居住用としての需要が細る中、店舗や民泊、コワーキングスペースといった「収益を生む不動産」への転換(コンバージョン)を行政が後押しすることで、高額な維持管理コストを吸収できる持続可能な事業モデルを模索しているのです。これは、「住むためだけの家」という概念からの脱却を意味しています。

結論:構造転換へのロードマップ ——「フロー」から「ストック」へ

900万戸という空き家の数は、これまでの「作っては壊す」日本型住宅システムが限界を迎えたことを示す決定的な証拠です。地震リスクという宿命、仲介手数料というビジネス構造の欠陥、そして税制のパラドックス。これらが複雑に絡み合い、市場の自動調整機能を不全に陥らせてきました。

しかし、悲観ばかりではありません。2023年の空家法改正による「ムチ(増税リスク)」と、2024年の仲介報酬改定による「アメ(ビジネスチャンスの拡大)」が揃ったことで、硬直していた市場は今、大きな転換点を迎えようとしています。国は本気で市場のルールを書き換えようとしているのです。

今後の展望として、市場は明確に二極化していくでしょう。立地が良く、耐震性を確保し、適切に管理・リノベーションされた物件は、新築価格の高騰を背景に「賢い選択」として再評価され、流通が活発化するはずです。一方で、条件が悪く、権利関係が複雑で、管理不全のまま放置された物件は、市場から完全に見放され、最終的には行政代執行や、相続土地国庫帰属制度などを通じた公的な清算を迫られることになります。

私たち一人ひとりに今求められているのは、意識のパラダイムシフトです。「家は新築で建てて終わり」というフロー型の思考から、「あるものを正当に評価し、手を入れ、循環させていく」ストック型の思考へ。所有者は自らの資産に責任を持ち、不動産業者は新たな価値を提案し、行政はそれを支える制度を整える。その三位一体の変革こそが、空き家という「負の遺産」を、次世代への「豊かな資源」へと変える唯一の道なのです。

関連リンク

- 国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)の改正について

- 総務省統計局:令和5年住宅・土地統計調査

- 公益財団法人東日本不動産流通機構:首都圏不動産流通市場の動向

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。