〜財産権と公共の安全の狭間で揺れた350年前の決断〜

※本記事は2026年1月時点の最新リサーチおよび歴史的文献(『Parentalia』等)を基に構成しています。

「読者よ、もし記念碑を求めるならば、周りを見渡すがよい(Lector, si monumentum requiris, circumspice)」

ロンドンの金融街、シティ・オブ・ロンドンに聳え立つセント・ポール大聖堂。その地下聖堂には、設計者クリストファー・レン(Sir Christopher Wren)を称えるラテン語の碑文が静かに刻まれています。しかし、都市計画史という視点からこの言葉を噛み締めたとき、私たちはある一つの「巨大な不在」に気づかされます。

もし、歴史の歯車がほんの少しだけ違っていたならば、私たちがロンドンで目にする「記念碑」は、単なる大聖堂だけではなかったはずです。それは、パリやワシントンD.C.をも凌駕する、壮麗な幾何学的グリッドと放射状道路によって構成された「完全な計画都市」そのものであったかもしれません。

1666年、ロンドンを焼き尽くした大火(Great Fire of London)。その直後、レンが国王チャールズ2世に提示した復興マスタープランは、中世の混沌を断ち切り、防災・衛生・美観を兼ね備えた近代都市への飛躍を夢見たものでした。しかし、その革新的な提案は「実行不可能」として歴史の闇に葬り去られました。

一体なぜ、論理的に正しいはずの理想的な計画は、市民から拒絶されたのでしょうか? そして、その「失敗」の歴史は、遠く離れた日本の北海道・札幌市の都市構造や、人口減少と火山リスクに向き合う現代の洞爺湖町のまちづくりに、どのような鋭い示唆を与えているのでしょうか。

本稿では、350年前の未完の図面を現代的な視点で解読し、都市の「ハード(基盤)」と「ソフト(権利)」の間に横たわる永遠のジレンマと、そこから導き出される未来への教訓を、詳細なデータとファクトに基づいて徹底的に深掘りします。

1. 灰燼からの提案:レンが描いた「バロックの夢」と数値的根拠

1666年、都市の消失と「タブラ・ラサ(白紙)」

まず、当時の状況を正確に理解する必要があります。17世紀半ばまでのロンドンは、ローマ時代の城壁内に木造家屋が密集し、上階が通りにせり出す「ジェッティ(jetty)」構造が空を覆う、薄暗く不衛生な中世都市でした。1665年にはペストが大流行し、約7万人が死亡するなど、都市環境は限界を迎えていました。

そして1666年9月2日未明、プディング・レーンのパン屋から出火した火災は、強風に煽られ、市内の約80%を焼き尽くしました。しかし、当時の知識人たち、特に王立協会(Royal Society)のメンバーであったクリストファー・レンにとって、この悲劇は同時に「千載一遇の好機」でもありました。

火災鎮火からわずか数日後の9月11日、レンが国王に提出した計画案は、既存の土地境界線や迷路のような路地を一切無視し、あたかも更地(タブラ・ラサ)であるかのように新しい線を引いた、極めて数学的かつ理性的なマスタープランでした。

レン計画の3つの核心的特徴

レンの提案は、単に道を広げるだけのものではありませんでした。彼は、前年に訪れたパリや、書物で学んだローマのバロック都市計画を参考に、以下の3つの原則をロンドンに持ち込もうとしました。

- ●階層的な道路ネットワーク:

すべての道路を交通量に応じて「90フィート(主要幹線)」「60フィート(中核道路)」「30フィート(生活道路)」の3段階に厳格に規格化しました。 - ●記念碑的焦点(Focal Points):

王立取引所(Royal Exchange)を中心に据え、そこから放射状に道路が伸びる「星型広場」を配置。アイストップ(視線の先)には必ず教会や公共建築が見えるよう計算されていました。 - ●水辺の開放(Quays):

フリート川を運河化し、テムズ川沿いには広大な岸壁(Quay)を整備して、物流効率と景観を劇的に改善しようと試みました。

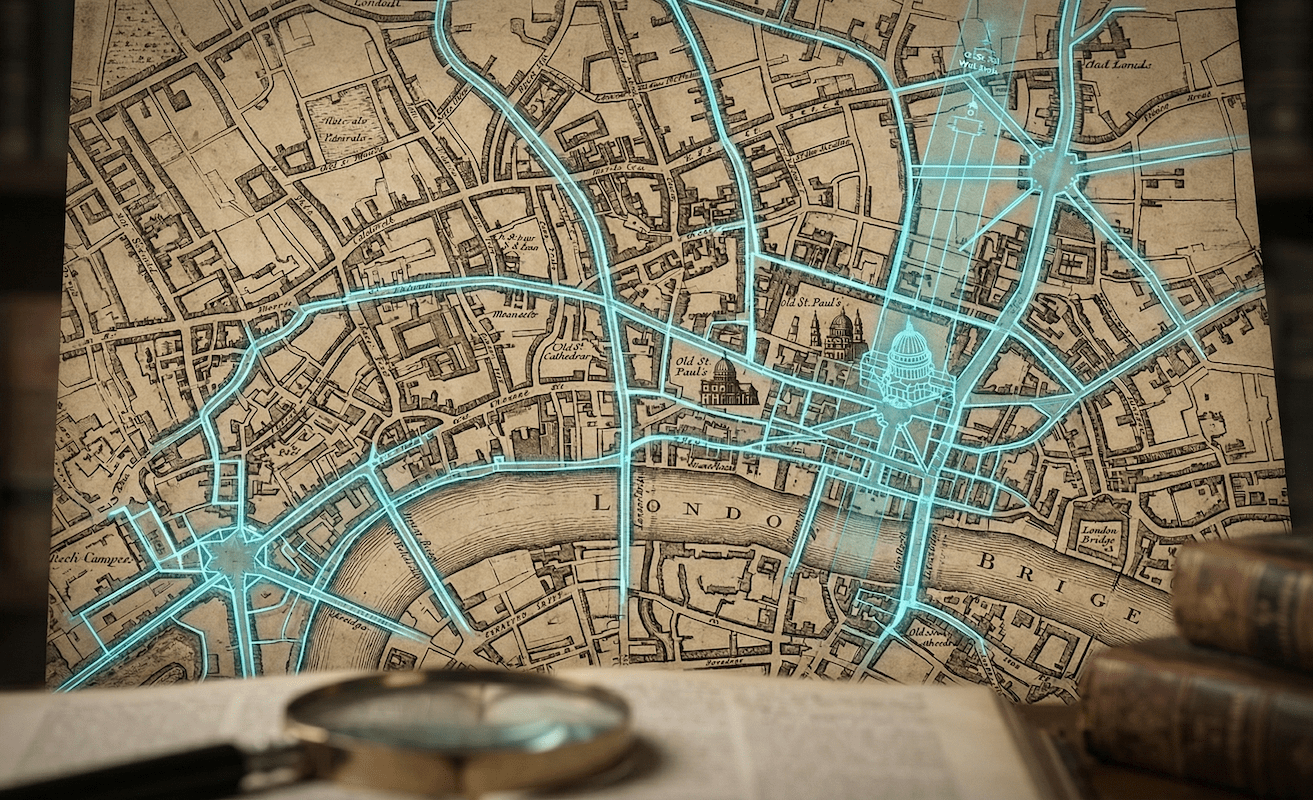

【地図】レンが再建の中心に据えたセント・ポール大聖堂周辺(現在のシティ・オブ・ロンドン)

※地図上の複雑な街路は、レンのグリッド計画が実現せず、中世の地割りが維持されたことを示しています。

【比較分析】道路幅員の革命性

レンが提案した「90フィート(約27.4m)」という数字が、当時いかに非常識なほど巨大であったか、そしてそれが現代の都市といかに酷似しているかを視覚的に比較します。

📊 道路幅員の比較(当時の常識 vs レンの理想 vs 現代)

※馬車がすれ違うのがやっとの時代に、現代の片側2車線道路相当を提案

(← 横にスクロールできます →)

このグラフからも明らかなように、レンの計画は単なる復旧ではなく、都市のスケールを根本から変える「革命」でした。90フィートの道路は、火災時の「延焼遮断帯」として機能するだけでなく、将来的な交通量の増大を見越したインフラ投資でもあったのです。

2. なぜ計画は「実行不可能」とされたのか:権利と時間の壁

「測量不能」という絶望

これほど合理的で、未来志向の計画がなぜ却下されたのでしょうか? 一般的には「資金不足」や「国王の指導力不足」が挙げられますが、現代の研究(T.F. Reddawayなど)により、真の原因はもっと構造的な「土地所有権(Property Rights)」の複雑さにあったことが解明されています。

大火以前のロンドンは、何世紀にもわたる増改築により、土地の境界線が極めて複雑に入り組んでいました。さらに、一筆の土地に対して「土地所有者(Freeholder)」と「借地人(Leaseholder)」、さらにはその又貸しといった重層的な権利関係が存在していました。

レンの計画を実現するには、一度すべての土地の権利を白紙に戻し、新しい道路区画に合わせて土地を再配分する「換地(Replotting)」が必要でした。

これは現代の土地区画整理事業にあたる手法ですが、正確な測量技術と、それを法的に担保する登記制度が未発達だった当時、誰がどの土地を持っていたかを確定することすら困難でした。

商人たちは「時は金なり」を主張しました。測量と権利調整に数年もかけていれば、ロンドンの港湾機能は麻痺し、アムステルダムなどのライバル都市に覇権を奪われてしまいます。

「自分の店の焼け跡に、すぐに店を建て直したい」。この切実かつ強力な経済的動機が、幾何学的な理想論を圧倒しました。

「ファイヤー・コート(火災裁判所)」の奮闘

結局、チャールズ2世はレンのマスタープランを断念し、既存の街路網をベースにした復興を決断します。しかし、ここで注目すべきは、彼らが「無秩序な再建」を許したわけではないという点です。

再建を迅速に進めるため、政府は特別裁判所「ファイヤー・コート(Fire Court)」を設置しました。これは、地主と借地人の間で発生する「誰が再建費用を負担するか」「賃料をどう減額するか」といった紛争を、通常の裁判手続きを省略して即決裁判で裁く画期的なシステムでした。この法的メカニズムこそが、ロンドンの早期復興を支えた隠れた立役者なのです。

3. 妥協の産物が遺した「近代建築規制」の礎

レンの「道路計画」は消えましたが、彼の「防災思想」は別の形で生き残りました。それが1667年に制定された「ロンドン再建法(Rebuilding Act 1667)」です。

この法律は、都市の形状(プラン)を変える代わりに、建物の質(クオリティ)を変えるというアプローチを採用しました。具体的には以下の厳しい規制が課されました。

| 規制項目 | 具体的な内容 | 現代への影響・意義 |

|---|---|---|

| 不燃化義務 | すべての新規建築を「煉瓦」または「石造」に限定。木造建築の禁止。 | 現代の建築基準法(防火地域指定)の原点。都市の不燃化を強制力で実現。 |

| 階層別建築制限 | 道路の重要度に応じて、建物を4つの等級(Class)に分類し、高さと階数を制限。 | 用途地域制や容積率制限の先駆け。街路の景観と日照を確保する論理。 |

| ジェッティの禁止 | 上階のせり出しを禁止し、垂直なファサードを義務化。雨水管の設置も必須に。 | 公衆衛生と通気性の改善。火災時の延焼防止効果も向上。 |

(← 横にスクロールできます →)

このように、ロンドンは「中世の平面プラン」の上に「近代的な不燃建築」が立ち並ぶという、世界でも稀なハイブリッド都市へと変貌を遂げました。これは、ハード(区画)の改革を諦め、ソフト(法規制)による改良を選んだ、現実的な「解決策」だったと言えます。

4. 北の大地へ:札幌と洞爺湖に見るレンの遺伝子

札幌:レンの夢を実現した「防火帯都市」

時代は下り、19世紀の日本。北海道開拓使によって建設された札幌の都市計画には、レンがロンドンで実現できなかった理想が、驚くほど純粋な形で具現化されています。

特に象徴的なのが「大通公園」です。幅約105m、東西約1.5kmに及ぶこの巨大な緑地帯は、当初から都市を南北に分断する「火防線(Firebreak)」として計画されました。これは、レンが提案した「広幅員道路による延焼遮断」という思想を、さらに大規模に、かつ計画的に実行した事例と言えます。

【地図】札幌市・大通公園(近代都市計画による巨大な防火帯の実例)

洞爺湖町:人口減少時代の「逆・都市計画」

ひるがえって現代、北海道・洞爺湖町のような地方都市は、かつてのロンドンとは真逆の課題、すなわち「人口減少」と「空き地の増加」に直面しています。しかし、ここにもレンの未完の計画から学ぶべき点があります。

洞爺湖町は、有珠山という活火山と共生する観光地です。高齢化率が44.0%(2024年時点)を超える中、災害時に高齢者が迅速に避難できるルートの確保は生命線です。ここでレン的な「90フィート道路」の思想を応用するならば、それは新規開発ではなく、「スポンジ化した空き地を活用した、ゆとりある避難路の確保」という形になるでしょう。

人口減少によって発生した空き地を、無秩序に放置するのではなく、計画的に「緑地」や「広場」として繋ぎ合わせる。それにより、平時は観光客の憩いの場となり、有事には延焼を防ぎ避難を助けるバッファーゾーンとなる。いわば「建物を減らすことで、都市の格(スケール)を上げる」という、逆転の発想による都市計画です。

5. 今後の展望:デジタルツインが拓く「調整」の未来

テクノロジーが解決する「合意形成」のコスト

レンが挫折した「権利調整」の壁は、現代のテクノロジーによって乗り越えられる可能性があります。それが「デジタルツイン(Digital Twin)」です。

都市の物理的形状だけでなく、複雑な権利関係、地下埋設物、そして災害時のシミュレーションを仮想空間上で統合することで、「もし、ここを区画整理したら、誰にどれだけの利益と損失が生じるか」を瞬時に可視化できるようになります。これにより、かつては何年もかかった合意形成プロセスを劇的に短縮し、住民が納得した上での「事前復興」が可能になるでしょう。

結論:都市は「図面」ではなく「合意」でできている

クリストファー・レンのロンドン再建計画は、図面上では完璧でした。しかし、都市とは単なる建物や道路の物理的な配置ではなく、そこに住む人々の生活、記憶、そして権利が複雑に絡み合った「生き物」です。

レンの計画が拒絶されたことは、ある意味で「民主的な都市形成」の勝利でもありました。ロンドン市民は、トップダウンの理想よりも、自分たちの生活基盤を最優先に守ることを選び、その代償として厳格な建築規制を受け入れたのです。

現代の私たちがここから学ぶべきは、「すべてを壊して作り直す(革命)」ことの難しさと、「今ある制約の中で最善を尽くす(改良)」ことの尊さです。北海道の雄大な自然の中にある洞爺湖町においても、必要なのは巨大なインフラ整備だけではありません。レンが目指した「安全性」と「美観」というゴールを見据えつつ、地域住民との対話を通じて、一歩ずつルールをアップデートしていく。その地道なプロセスこそが、100年後にも残る「強いまち」を作る唯一の道なのです。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。