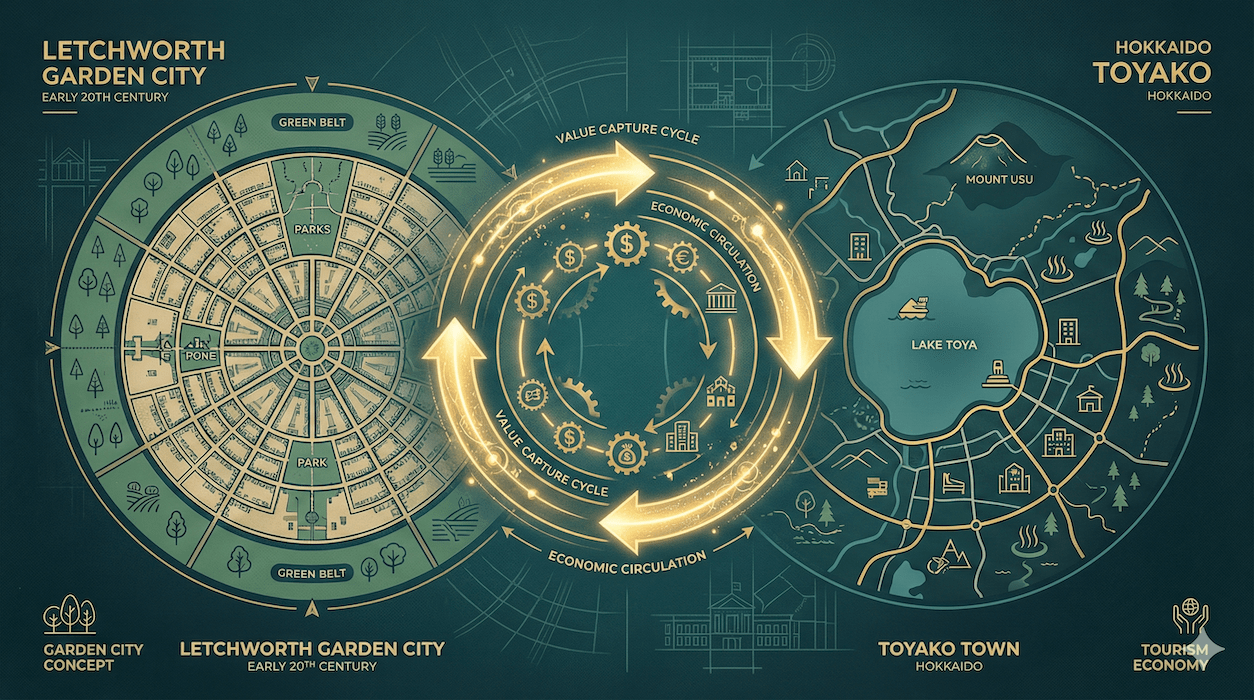

〜エベネザー・ハワードが提唱した「田園都市」の真価は、緑豊かな景観ではなく、土地価値をコミュニティに還元する経済システムにあった〜

※本記事は2026年1月時点の情報を基に構成しています。

「田園都市」という言葉を耳にしたとき、現代の日本に暮らす私たちの脳裏に浮かぶのは、どのような光景でしょうか。

おそらく、都心から電車で数十分ほど離れた場所に広がる、生垣に囲まれた美しい邸宅街や、あるいは「ニュータウン」と呼ばれたかつての新興住宅地かもしれません。しかし、これらは「田園都市」という壮大な思想の、ほんの表層的な模倣に過ぎないと言ったら、驚かれるでしょうか。

その起源である英国の「レッチワース・ガーデンシティ(Letchworth Garden City)」が、単なる緑豊かなベッドタウンではなく、独自の収益源を持ち、自律的に地域へ再投資を続ける「巨大な経済装置」であるという事実は、日本では都市計画の専門家以外にはほとんど知られていません。

19世紀末、社会改革家エベネザー・ハワードが構想したこの都市モデルは、「土地の私有」という資本主義の根幹に挑み、「富の公共化」をシステムとして実装した歴史的な実験でした。そして驚くべきことに、その実験は失敗するどころか、21世紀の現在においても、約500億円規模の純資産を持つ非営利団体によって運営され、進化を続けているのです。

本稿では、レッチワース・ヘリテージ財団の最新の財務レポート(2024年版)や歴史的変遷を詳細に紐解きながら、その持続可能な都市経営の秘密を解剖します。さらには、人口減少と財政縮小という「縮退の時代」を迎えた日本において、北海道・洞爺湖町などの観光地がいかにしてこのモデルを応用し、「関係性のデザイン」と「資本の最大化」を両立し得るのか。その具体的な戦略について、徹底的に考察していきます。

1. エベネザー・ハワードの思想と「三つの磁石」の真意

産業革命の影と第三の道

時計の針を1898年に戻しましょう。当時の英国は産業革命の成熟期にありましたが、その光の裏側には濃い影が落ちていました。

ロンドンなどの大都市は、仕事を求める労働者で溢れかえり、極度の過密、不衛生、そして高騰する家賃がスラムを生み出していました。一方で、地方の農村は、若年層の流出による過疎化と経済的停滞に喘いでいました。「過密な都市」と「衰退する農村」。この二項対立の閉塞状況に対し、裁判所の速記官であり、独学の社会思想家であったエベネザー・ハワードは、全く新しい第三の道を提示しました。

彼が著書『明日:真の改革にいたる平和な道(後に『明日の田園都市』と改題)』の中で示したのが、都市計画史においてあまりにも有名な「三つの磁石(Three Magnets)」の図説です。

- 第一の磁石:都市(Town) 社会的機会、高賃金、娯楽があるが、高い家賃、汚れた空気、自然からの疎外がある。

- 第二の磁石:地方(Country) 自然の美しさ、新鮮な空気、低い家賃があるが、社会的な孤立、低賃金、娯楽の欠如がある。

- 第三の磁石:田園都市(Town-Country) 都市の活力と地方の自然を統合し、両者の欠点を排除した理想郷。

しかしながら、ハワードの真の革新性は、単に「緑のある街」を描いたことではありません。彼の構想の核心は、都市開発によって生じる「利益の行方」を再設計した点にあります。

「アンアーン・インクリメント」の社会還元

都市が発展し、人が集まれば、必然的に土地の価値は上昇します。これを経済学用語で「アンアーン・インクリメント(不労所得的価値増殖)」と呼びます。通常、この利益は土地を所有する個人の地主の懐に入りますが、ハワードはこれを「コミュニティが生み出した価値」であると定義しました。

「人々が集まるから地価が上がるのだ。ならば、その上昇益は人々のために使われるべきではないか」

この問いに対するハワードの答えが、田園都市における「土地の公有(または信託保有)」でした。土地を切り売りせず、都市経営主体が一括して保有し、住民からは「地代(Rate-Rent)」を徴収する。そして、街の発展に伴って増えた地代収入を、再び街のインフラ整備や福祉に投資する。この「価値の循環システム」こそが、レッチワースの設計図だったのです。

2. レッチワースの120年:理想と危機のクロニクル

▼ レッチワース・ガーデンシティの位置(ロンドンから北へ約50km)

1903年、ハワードの理想を実現すべく、世界初の田園都市建設がスタートしました。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

1960年代の敵対的買収危機

設立当初、「First Garden City Ltd」という会社が開発を主導しましたが、定款により配当は5%に制限され、余剰利益は町のために使うことが定められていました。初期はインフラ投資が重く、経営は困難を極めましたが、半世紀を経て街が成熟すると、莫大な含み益を持つようになりました。

ここで事件が起きます。1960年代初頭、「ホテル・ヨーク」という企業が、この含み益に目をつけ、First Garden City Ltdの株式を敵対的に買い占めたのです。彼らの目的は、ハワードの理念である「土地の統一管理」を廃止し、土地を切り売りして短期的な利益を得ることでした。

これは「田園都市の死」を意味しました。しかし、住民と自治体は猛反発し、国会へ請願を行いました。その結果、1962年に公的性格を持つ「レッチワース田園都市公社」が設立され、資産が強制的に移管されるという劇的な結末を迎えました。その後、1995年にはさらなる法整備を経て、現在の「レッチワース田園都市ヘリテージ財団」へと継承されています。

この歴史的事実は、高潔な理念だけでは都市を守れないこと、そして法的な「防波堤」が必要であることを私たちに教えてくれます。

3. 驚異の財務データ:500億円規模の資産が生む「第二の財政」

では、現在のレッチワースはどのような経済状態にあるのでしょうか。「LGCHF Report & Accounts to 31 December 2024」に基づき、その強固な財務基盤を分析します。

2024年度 資産・収益構造の分析

| 財務項目 (2024年末) | 金額 (ポンド) | 日本円換算 (目安) | 備考・内訳 |

|---|---|---|---|

| 投資不動産評価額 | £ 224,844,000 | 約 427億円 | 商業・工業・住宅・農地等 |

| その他投資・現金 | £ 29,653,000 | 約 56億円 | その他投資 £13.7m + 現金 £15.9m |

| 純資産 (Net Assets / Funds) | £ 267,749,000 | 約 508億円 | 都市の正味財産(ファンド)総額 |

| 年間総収入 (Total Income) | £ 14,420,000 | 約 27億円 | 不動産賃貸収入等が主軸 |

| 慈善活動支出・助成 | £ 7,071,000 | 約 13億円 | 活動支出£6.5m + 助成£0.5m |

※換算レートは £1 = 190円(2025年1月時点の目安)として算出

※表は横にスクロールしてご覧になれます

特筆すべきは、主要財源は投資不動産収入である一方、年間総収入は日本円にして約27億円規模(£14.4m)に達している点です。

財団はこの収入を原資に、2024年は約13億円(£7m超)をコミュニティのための慈善活動や助成に支出しました。これは行政(カウンシル)の税収とは完全に別枠の予算です。

日本の多くの地方自治体では、公民館や文化施設の維持費すら捻出できずに閉鎖に追い込まれていますが、レッチワースではこの独自財源を使って、歴史ある「ブロードウェイ・シネマ&シアター」を維持し、教育農場を運営し、市民への助成金(Grants programme)を提供しています。外部の助成金(Grants receivable)も一部活用していますが、基本的には自前の資産が生む収益で地域サービスを支える「財政的レジリエンス」を実現しています。

4. 日英比較:なぜ日本のニュータウンは「オールドタウン」化するのか

日本においても、渋沢栄一による「田園調布」の開発や、高度経済成長期の「多摩ニュータウン」など、ハワードの影響を受けたプロジェクトは数多く存在しました。しかし、100年の時を経て、両者の明暗はくっきりと分かれています。

日本のニュータウンの多くが、インフラの老朽化と住民の高齢化、そして更新費用の不足という「オールドタウン化」の問題に直面しているのに対し、レッチワースは資産価値を高め続けています。その決定的な差はどこにあるのでしょうか。

「売り切りモデル」の限界

最大の相違点は、開発利益(キャピタルゲイン)がどこに帰属したか、という点に尽きます。

開発事業者は土地を造成し、個人に「分譲(売却)」して利益を確定させ、街から撤退します。その後、街が発展して地価が上がっても、その利益は個々の土地所有者の資産になるだけで、街全体のインフラ更新費用としてプールされる仕組みが存在しません。

結果:インフラ更新は税金頼みとなり、人口減少で財源が枯渇する。

財団は土地のフリーホールド(自由保有権)を手放さず、あくまで「賃貸」または「管理下の保有」とします。街が魅力的になり、地代やテナント料が上がれば、それがそのまま財団の収益となり、次の投資原資となります。

結果:街の成長がそのまま財源増につながる永続的な循環が生まれる。

つまり、日本のニュータウンは「商品を売って終わり」の焼畑農業的ビジネスであり、レッチワースは「果樹園を育てて果実を収穫し続ける」ストック活用型ビジネスだったのです。この構造的な欠陥こそが、現在の日本の地方自治体を苦しめている根本原因の一つと言えるでしょう。

5. 戦略的提言:北海道・洞爺湖町における「現代版・地代」の実装

ここまでの分析を踏まえ、現代の日本、特に調査対象である「北海道・洞爺湖町」に視点を移します。法制度の異なる日本で、今から土地を全て公有化することは不可能です。しかし、レッチワースの「メカニズム」を応用することは十分に可能です。

▼ 北海道・洞爺湖町(国立公園内の観光拠点)

縮小する人口と「観光資源のコモンズ化」

洞爺湖町の人口ビジョンによれば、2015年に約1万人だった人口は、2040年には約5,300人、2060年には約3,000人へと激減すると予測されています。納税者が半減する中で、現在のインフラを維持することは物理的に不可能です。

そこで鍵となるのが、2026年(令和8年)4月から導入が予定されている「宿泊税」です。多くの議論がありますが、本稿ではこの宿泊税を、単なる徴税ではなく、レッチワース的な文脈における「現代の地代(Rate-Rent)」と再定義することを提案します。

【図解】洞爺湖町における価値循環モデル(提言)

洞爺湖という「価値」を消費

一般会計とは隔離し、使途を限定(リングフェンシング)

(グリーンベルト化)

(資産価値向上)

※図は横にスクロールしてご覧になれます

「スチュワードシップ」への移行

レッチワースの成功要因の一つに、「一般行政経費(道路補修等のブラックホール)に収益を埋没させず、町の魅力を高める投資に特化させた」点があります。

洞爺湖町においても、年間約1.5億円と見込まれる宿泊税収を、既存の赤字補填に使うのではなく、明確に未来への投資に振り向けるべきです。具体的には、レッチワースのヘリテージ財団のような、半官半民のDMO(Destination Management Organization)がこの資金を管理し、「廃屋となったホテルの撤去と緑地化」や「高付加価値な体験コンテンツの開発」に戦略的に投下する。

これによって、町全体の景観価値(ブランド)が上がり、より多くの観光客や、高単価な宿泊客を呼び込むことができる。この好循環を作ることこそが、人口減少下における「資本の最大化」であり、レッチワースから学ぶべき最大の知恵です。

結論:所有から「管理(スチュワードシップ)」の時代へ

120年前、エベネザー・ハワードが夢見た田園都市は、単なる牧歌的なユートピアではありませんでした。それは、「土地」という有限な資源をコミュニティで管理し、そこから生まれる富を公平に循環させる、極めて冷徹で合理的な経済システムでした。

右肩上がりの経済成長が終わり、人口減少という確実な未来を迎える日本において、私たちが目指すべきは、都市を無秩序に拡大させることではありません。今ある資産――美しい自然、温泉、そして人々の関係性――を「コモンズ(共有財)」として再定義し、丁寧に手入れ(スチュワードシップ)し続けること。

レッチワースの森で今も黒リスたちが駆け回っていられるのは、その森を守るための「稼ぐ仕組み」が盤石だからです。ロマンを語るためにこそ、私たちはそろばん(資本の最大化)を弾かなければなりません。洞爺湖町、そして日本の地方都市には、そのポテンシャルがまだ十分に眠っているのです。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。