〜人口減少社会における「戦略的縮退」と新たな都市再生の道筋〜

※本記事は2025年12月時点の情報を基に構成しています。

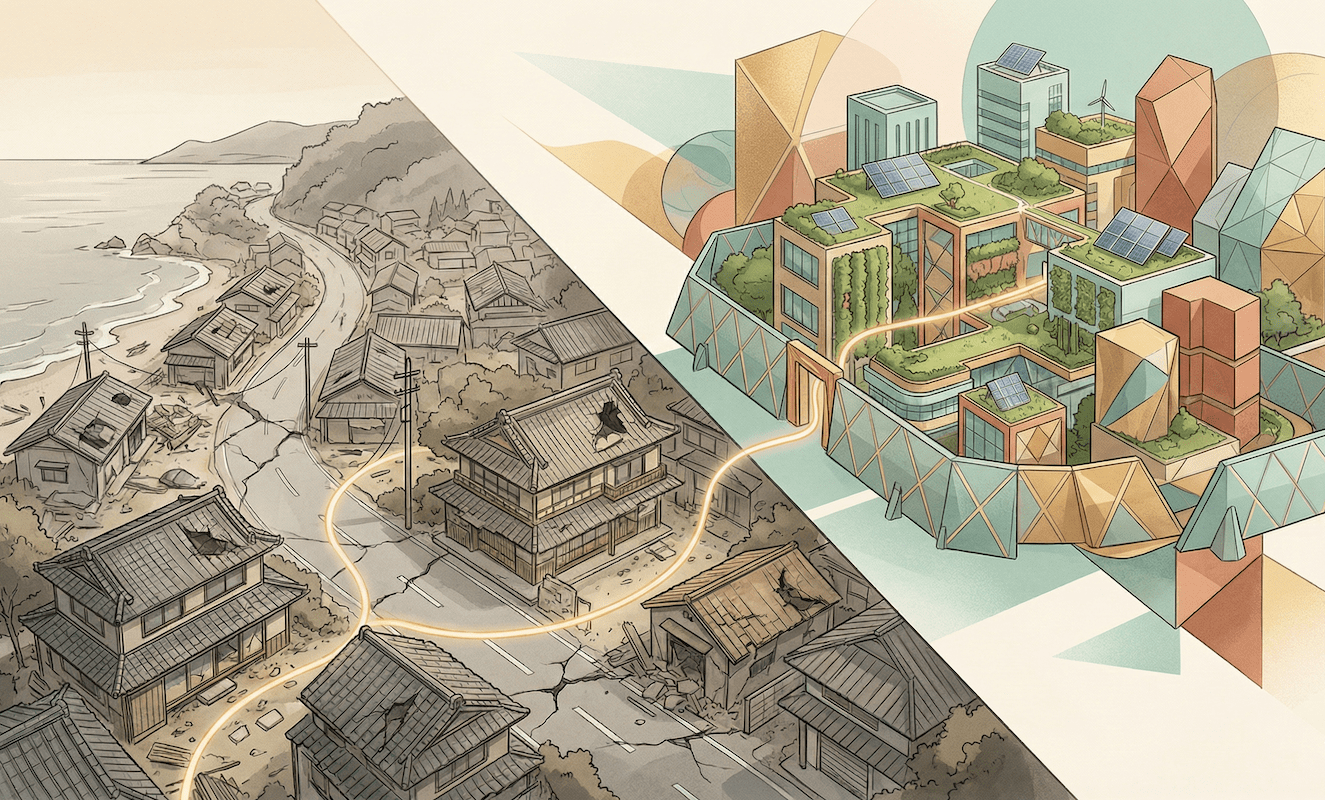

街の輪郭が、静かに、しかし確実に変わり始めています。かつて高度経済成長期に建てられ、家族の団欒と地域の活気を支えてきた木造住宅たち。それらが今、主を失い、時が止まったかのような静寂の中で朽ち果てようとしています。これらは果たして、次の時代につなぐべき「遺産」なのでしょうか。それとも、地域の安全を脅かす「時限爆弾」なのでしょうか。

「古き良き建物をリノベーションして観光資源に」──。地方創生の文脈では、そのような希望に満ちた言葉が語られることが常です。しかし、理想を一皮むけば、現実はより冷徹で残酷な相貌を見せます。放置された空き家は、地震による倒壊、台風による部材の飛散、そして放火リスクの温床となり、近隣住民の平穏な生活を脅かしています。

一方で、所有者に目を向ければどうでしょうか。「壊したくても壊せない」という、経済的な絶壁が立ちはだかっているのです。解体費用の高騰、固定資産税の優遇解除、そして複雑に絡み合った権利関係。これらが「現状維持(=放置)」という選択へと人々を追い込んでいます。

本稿では、安全性確保という「公共の正義」と、資産防衛という「個人の論理」が衝突するこの構造的なジレンマについて、最新のデータと北海道洞爺湖町での事例を交えて徹底的に分析します。2033年には3戸に1戸が空き家になると予測される日本において、私たちが直視すべき「都市の終活」とは何か。その処方箋を探ります。

1. 二律背反の構造──「安全」対「資産」の深い溝

公共の安全と私有財産の衝突

まず、私たちが理解しなければならないのは、空き家問題における「正義」が一つではないという事実です。ここには、相反する二つの社会的要請が同時に、かつ強烈に存在しており、それが問題を膠着させています。

第一の要請は、「防災・減災および安全性確保(Safety & Security)」という公共の論理です。

総務省消防庁のデータによれば、建物火災の出火原因において「放火」および「放火の疑い」は依然として上位を占めています。人の目が行き届かない管理不全の空き家は、犯罪者にとって格好のターゲットとなり得るのです。さらに、南海トラフ地震や首都直下型地震が懸念される昨今、耐震性の低い老朽空き家は、倒壊によって避難路を塞ぎ、救助活動を妨げる「凶器」へと変貌します。したがって、地域社会の安全を守るという観点に立てば、これらの危険なストックを速やかに「除却(解体)」し、リスクを物理的に遮断することが唯一かつ絶対の最適解となります。

しかしながら、これに真っ向から対立するのが、第二の要請である「ストックの活用および保全(Utilization & Preservation)」、そして所有者の「資産防衛」の論理です。

人口減少と少子高齢化が進行する日本において、既存の建築ストックは本来、再利用可能な資源であるはずです。SDGsの観点からも、解体して大量の廃棄物を出すよりも、リノベーションによる長寿命化が推奨されます。

加えて、所有者個人にとっては、より切実な経済的理由が存在します。解体に伴う数百万円のキャッシュアウトや、更地化による固定資産税の激増(住宅用地特例の解除)は、家計を揺るがす死活問題です。「壊せば赤字、持っているだけでコスト増」という状況下では、現状維持(塩漬け)を選択することが、皮肉にも最も経済合理性の高い行動となってしまうのです。

| 比較視点 | 【公共の論理】 安全性・防災 |

【私権・経済の論理】 資産維持・コスト回避 |

|---|---|---|

| 主たる目的 | 倒壊、火災、犯罪リスクの遮断。 地域住民の生命と財産の保護。 |

資産価値(含み益)の維持。 解体費・税負担による損失の最小化。 |

| 理想アクション | 即時解体(除却)、 または更地化によるリスクゼロ化。 |

現状維持(塩漬け)、 または低コストでの賃貸・売却活用。 |

| 最大の障壁 | 強固な「私有財産権」の壁。 行政代執行の要件の厳格さ。 |

解体費用の高騰(平均約188万円)。 更地後の固定資産税(最大6倍化)。 |

| 将来リスク | 倒壊事故発生時の行政責任。 スラム化による地域価値の毀損。 |

特定空家指定による強制執行。 損害賠償請求による破産リスク。 |

(※表は左右にスクロールして詳細をご覧になれます)

歴史的背景:スクラップ&ビルドのツケ

そもそも、なぜ日本はこれほどまでに「空き家大国」となってしまったのでしょうか。その原因を探るには、戦後の住宅政策まで時計の針を戻す必要があります。

1950年代から70年代にかけて、戦後の焼け野原からの復興期にあった日本は、深刻な住宅不足に直面していました。政府は「持家取得」を国策として掲げ、住宅金融公庫による低利融資と税制優遇を行い、郊外への木造住宅供給を強力に推進しました。当時は人口爆発期であり、「質より量」のスピード感が何よりも優先されたのです。この時期に形成された「建物は20〜30年で建て替えるもの」というスクラップ&ビルドの価値観は、経済成長のエンジンとして機能しました。

ところが、問題はバブル崩壊後の対応にあります。1990年代以降、総住宅数が総世帯数を上回る「ストック過多」の状態が定着し、需給バランスが逆転しました。それにもかかわらず、経済対策としての新築優遇政策は温存され続けました。換言すれば、古い家が市場から退出しないまま新しい家が供給され続けるという、構造的な供給過剰状態──いわば「住宅のメタボリックシンドローム」に陥ってしまったのです。

2. 2033年への危機的シナリオと経済の壁

「売っても赤字、壊しても赤字」の袋小路

さて、ここからが現代における本質的な問題です。野村総合研究所の衝撃的な予測をご存知でしょうか。現在のトレンドが続けば、2033年には日本の空き家数は2,000万戸を超え、空き家率は30%前後に達する可能性があります。これは、街の3軒に1軒が空き家になる計算であり、もはや従来の行政対応だけでは制御不能な領域です。

この危機的状況に拍車をかけているのが、近年の急激なインフレと人手不足による「解体コストの高騰」です。かつては100万円程度で済んでいた木造住宅の解体が、今では倍近くに跳ね上がっています。以下は、一般的な木造住宅(30〜40坪)における解体費用の内訳と推移イメージを示したグラフです。

【図解】木造住宅解体費用の高騰構造(イメージ)

※2021年の大気汚染防止法改正によるアスベスト事前調査の義務化、および物流「2024年問題」による運搬コスト増が価格を押し上げている。

特に、地価の低い地方部においては、この「188万円」という平均解体費用が、更地にした後の土地の売却価格を上回るケースが頻発しています。「土地を売っても解体費すら賄えない」──いわゆる「逆ザヤ」の状態です。

これに加え、更地にすることで固定資産税の住宅用地特例(1/6減額)が解除され、保有コストが最大で6倍に跳ね上がるという税制上のペナルティも存在します。これらの要因が複雑に絡み合い、所有者は「解体したくてもできない」という袋小路に追い込まれているのです。

2025年法改正:リノベーションへの新たな壁

「それなら、解体せずにリノベーションして活用すればいいではないか」という声もあるでしょう。確かに、古民家再生は魅力的な選択肢です。しかしながら、ここにも新たな制度的障壁が出現しようとしています。それが、2025年4月に施行予定の建築基準法改正(4号特例の縮小)です。

これまで、木造2階建てなどの小規模住宅は「4号建築物」として、建築確認審査の一部が省略(特例)されていました。これにより、比較的簡易な手続きで大規模なリノベーションを行うことが可能でした。しかし、この特例が縮小されることで、今後はフルリノベーションを行う際にも、現行の厳格な耐震基準や省エネ基準への適合を証明する構造計算書の提出などが求められるようになります。

その結果、改修にかかる設計コストや補強工事費が大幅に増加することは避けられません。「既存不適格」と呼ばれる古い基準で建てられた空き家を、現行法規に適合させるためのコストは、新築並みかそれ以上になることさえあります。結果として、中途半端に古い空き家は「活用」の道も閉ざされ、かといって「解体」もできない、完全な「塩漬け物件」として市場から見放されるリスクが高まっているのです。

3. 世界の視点・地域の視点

欧米に学ぶ「介入」の強度の違い

日本が個人の「自発的な管理」や「お願い」ベースの行政指導に依存しているのに対し、欧米諸国はより強力な法的ツールを用いて市場流動性をコントロールしています。ここには、「所有権」に対する考え方の根本的な違いが見て取れます。

例えば、英国(イングランド)では、EDMOs (Empty Dwelling Management Orders) という強力な制度が存在します。これは、一定期間放置された空き家に対し、行政が管理権を一時的に強制取得し、修繕を行った上で強制的に賃貸市場に出す権限を持つものです。

また、税制面でも「アメとムチ」が明確です。2年以上空き家のままである場合、地方税(Council Tax)を最大4倍まで増額する「空き家税プレミアム」が適用されます。そこには、「所有することには責任が伴う」「住まないなら市場に還せ」という強烈なメッセージが込められています。

他方、米国では、Land Bank(ランドバンク)という仕組みが多くの都市で機能しています。これは、税滞納などで放棄された物件の所有権を公的機関(ランドバンク)が効率的に取得し、権利関係をクリアにした上で、解体して緑地化したり、再生して安価に市民に提供したりする一元管理システムです。「腐ったリンゴ」を迅速にカゴから取り除くことで、地域全体の資産価値下落を防ぐという合理的なアプローチと言えるでしょう。

地域事例にみる現実:洞爺湖町と「雪」のリスク

視点を日本の現場に戻しましょう。北海道、特に洞爺湖町のような観光地では、このジレンマがより切迫した形で現れています。

まず、北海道特有の問題として、「雪害」という物理的なタイムリミットが存在することを忘れてはなりません。無居住の空き家は暖房が入らないため屋根の雪が解けず、また除雪も行われないため、積雪荷重による屋根の崩落や倒壊のリスクが極めて高くなります。

洞爺湖町周辺の湿った雪は重く、放置された空き家は一冬越すたびに倒壊へと近づいていきます。これは、春先の融雪期に落雪や建物の倒壊によって通行人を巻き込む、文字通りの「凶器」となり得ます。

さらに、国際的な観光地ならではの課題として、「不在地主(Absentee Owners)」の問題も深刻です。所有者が町外・道外、あるいは海外に居住しているケースが散見され、行政からの通知が届かず、危険な状態が放置され続ける悪循環に陥っています。

「補助金がない」という残酷な現実

では、これらのコスト負担に対して行政の支援は十分なのでしょうか。ここでも厳しい現実が浮き彫りになります。

多くの自治体では空き家解体に対する補助金制度を設けていますが、洞爺湖町においては、2025年時点の公開情報に基づくと、一般個人の住宅を単に「解体・除去」するための定額補助金制度は確認できません(※特定空家に認定された場合などの例外を除く、一般的な除却支援策として)。一方で、「チャレンジショップ支援事業」のように、空き家を活用して事業を行う場合のリノベーション費用には最大50万円の補助が出るなど、「活用」へのインセンティブは用意されています。

しかし、これは裏を返せば、「活用できないほど劣化した建物」の出口戦略が閉ざされていることを意味します。近隣の自治体が解体費用の一部を助成しているケースと比較しても、所有者の経済的ハードルは極めて高く、解体費用(平均約188万円)のほぼ全額が自己負担となります。

【図解】解体費用と自己負担の圧倒的なギャップ

※近隣自治体に補助制度(例:30万円上限)がある場合でも、依然として150万円以上の自己負担が残るが、制度自体がない場合は負担感はさらに増大する。

この「埋まらない金額差(ギャップ)」こそが、所有者の決断を鈍らせる最大の要因です。「危険なのはわかっているが、200万円近い現金は出せない」。その迷いの間に、雪は降り積もり、建物の劣化は不可逆的に進行していきます。

結論:「資産」から「責任」へのパラダイムシフト

空き家活用と安全性確保のジレンマを解消するための特効薬は存在しません。しかし、本稿の分析を通じて明らかになったのは、私たちが「右肩上がりの時代の都市計画」から決別しなければならないという事実です。

まず、所有者は認識を根本から改める必要があります。「いつか誰かが住むかもしれない」「土地の値段が上がるかもしれない」という淡い期待は、建物の老朽化と解体コストの上昇(インフレ)によって裏切られる可能性が高いでしょう。2025年以降の法規制厳格化を見据えれば、早期の「耐震診断」「権利関係の整理」、そして苦渋の決断(解体か安値売却か)を行うことこそが、結果として最大の経済防衛策となります。もはや不動産は「資産」ではなく、管理責任を伴う「負債(になりうるもの)」なのです。

そして地域社会と行政は、「すべての空き家を救うことはできない」という冷厳な事実を直視する必要があります。人口減少社会においては、都市機能を中心部に集約し、周辺部については安全な撤退戦を行う「戦略的縮退(スマート・シュリンク)」の合意形成が不可欠です。居住誘導区域外の危険な空き家は計画的に除却し、自然に還していく。それは決して「敗北」ではなく、持続可能な未来への「適応」です。

“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.”

(都市は、すべての人によって創られるからこそ、すべての人に何かを提供できる)

── Jane Jacobs

ジェイン・ジェイコブズのこの言葉を現代の日本に置き換えるならば、都市の「終い方」を決めるのもまた、行政任せではなく、そこに住む私たち一人ひとりなのです。私たちは今、その覚悟を問われています。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。