〜19世紀ウィーンが成し遂げた奇跡の都市改造「リングシュトラーセ」〜

※本記事は2026年1月時点の文献および統計データを基に構成しています。

都市の運命を決定づける瞬間というものが、歴史には存在します。

今から約170年前の1857年12月20日、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が内務大臣に宛てた一通の手書き書簡が、ウィーンという都市の骨格を永遠に変えました。「余の意志なるぞ(Es ist Mein Wille)」という書き出しで始まるその勅令は、中世以来ウィーンを物理的に締め付けていた「城壁」を取り払い、都市を近代へと解き放つ号砲でした。

現代の日本、とりわけ北海道のような地方都市が直面している課題――老朽化するインフラの更新、人口減少による税収不足、そして変化する観光ニーズへの対応――に対する答えの多くが、実はこの19世紀のウィーンの都市改造プロジェクト「リングシュトラーセ(環状道路)」の中に隠されています。

なぜ彼らは、国家財政が逼迫していた中で、いかにして「都市拡張基金」という独立採算の仕組みを構築し、世界屈指の景観を作り上げたのか。そして、その「資産運用の妙」と「空間演出の技術」は、私たちの住む洞爺湖や札幌という地域にどのような革新をもたらすのか。

本稿では、単なる歴史解説にとどまらず、「資本の最大化」と「関係性のデザイン」という戦略的視点からウィーンの事例を解剖し、現代の都市経営に転用可能な知見として再構築します。

1. 「負の遺産」を「富」に変える錬金術

19世紀ウィーンの閉塞と「グラシ」のポテンシャル

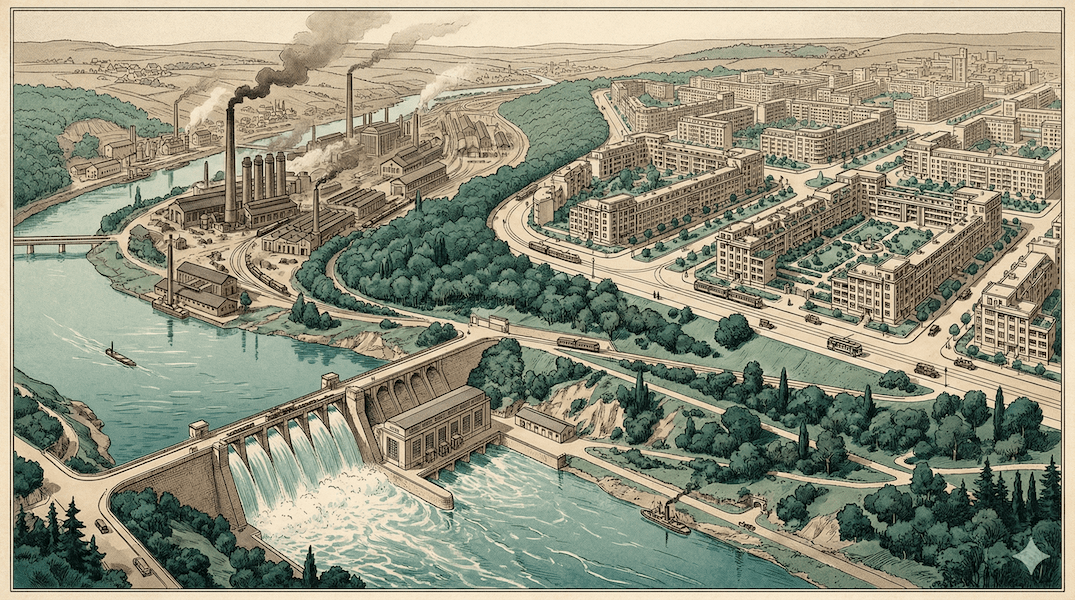

まず、当時のウィーンが置かれていた状況を整理しましょう。19世紀半ばまでのウィーンは、二重の壁に囲まれた要塞都市でした。内側には宮廷や貴族が住む過密な「内市街(インネレ・シュタット)」があり、外側には産業革命によって流入した労働者が住む「郊外(フォアシュタット)」が広がっていました。

両者を分断していたのが、かつてオスマン帝国の包囲を防ぐために築かれた巨大な城壁と、その前に広がる射撃用広場「グラシ(Glacis)」です。近代兵器の登場により防御施設としての価値を失っていたこれらの空間は、夏は砂埃が舞い、冬は泥沼化する、都市衛生上の「負の遺産」と化していました。

しかし、皇帝と当時のテクノクラートたちは、この「無用の長物」に現代の価値で数兆円規模に匹敵する経済的ポテンシャルを見出しました。都心の一等地に眠る約240万平方メートル(東京ドーム約51個分)もの広大な国有地。これを都市開発の種地として活用しない手はなかったのです。

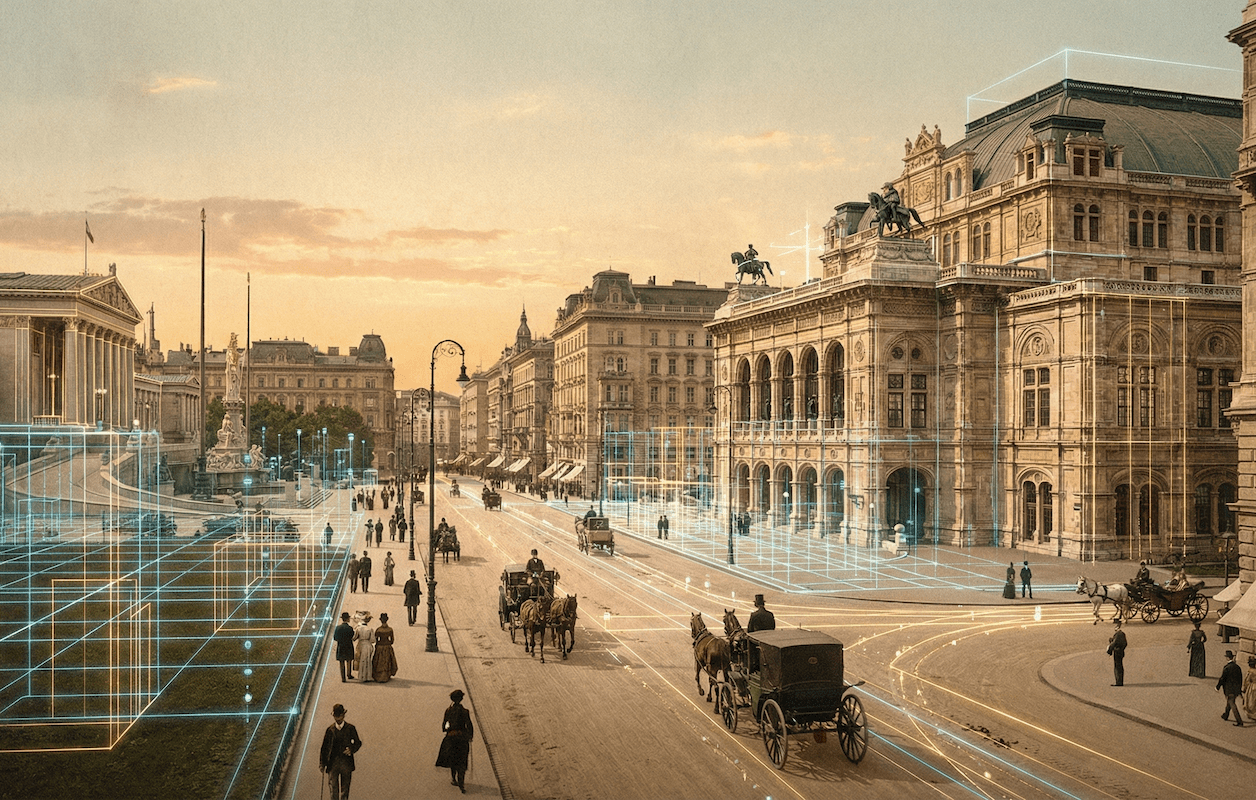

▲ 現在のウィーン・リングシュトラーセ。旧市街を馬蹄形に囲む構造が見て取れる。

「都市拡張基金」という発明

ここで導入されたのが、「都市拡張基金(Stadterweiterungsfonds)」という画期的な特別会計スキームです。これは、現代のPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)や都市再生メカニズムの先駆けとも言えるシステムでした。

その仕組みは極めてシンプルかつ合理的です。まず、城壁とグラシを撤去し、更地にした土地を区画整理します。そのうちの「道路」や「公園」となる公共用地を除いた「宅地」部分を、民間の投資家に高値で売却します。そして、その売却益を原資として、道路インフラの整備や、国会議事堂、オペラ座、美術館といった公共建築の建設費を賄ったのです。

以下は、このスキームによる資金循環のイメージ比較です。

資金調達モデルの比較シミュレーション

※公共事業費を税金のみで賄うため、予算制約がボトルネックとなる。

※不要資産(城壁)の売却益を最大化し、それを公共投資へ全額還流させる。

リングシュトラーセ整備は、要塞撤去で生じた土地の売却収入を基金化して公共建築等へ還流させる仕組みで推進されました。一方で、ウィーン市(自治体)側にはインフラ整備など別枠の負担も生じ、財政的影響は一枚岩ではありませんでしたが、国家レベルで見れば「軍事施設」というコストセンターを「不動産」というプロフィットセンターへ変換した、極めて合理的な資本の最大化戦略であったことは間違いありません。

インセンティブ設計:30年間の免税措置

しかし、単に土地を売り出しただけでは、これほど急速な発展は望めなかったでしょう。政府は民間資本の欲望をドライブさせるために、強力なインセンティブを用意しました。

「土地購入後、1年以内に着工し、所定の期間内に完成させた場合、向こう30年間の固定資産税等を免除する」

この時限付きの優遇措置が、新興のブルジョワジーやユダヤ系金融資本家たちの競争心に火をつけました。彼らは社会的ステータスを誇示するために、貴族の宮殿(パレ)を模した豪華絢爛な建物を競って建設しました。行政は「税収」を一時的に放棄する代わりに、「都市の完成速度」と「景観の質」を手に入れたのです。

| 項目 | 旧来の都市経営 | ウィーン・モデル |

|---|---|---|

| 資金源 | 国民からの徴税 | 国有地(不要資産)の売却益 |

| 開発主体 | 官僚主導による公共事業 | 「都市拡張基金」による官民連携 |

| 民間への動機付け | 特になし(むしろ規制対象) | 30年間の免税とブランド付与 |

| 成果物 | 最低限のインフラ | 世界最高水準の芸術都市 |

2. 「劇場都市」としてのリングシュトラーセ

リングシュトラーセが特異なのは、その経済的スキームだけではありません。完成した都市空間そのものが、高度に計算された政治的・文化的メッセージの発信装置となっていた点も見逃せません。

リング沿いの建築群は、「歴史主義(Historicism)」と呼ばれる様式で建てられました。これは単なる懐古趣味ではなく、建物の機能に合わせて過去の様式を引用し、理想とする政治体制や文化を表現する高度な記号操作でした。

- ● ギリシャ復興様式(国会議事堂)

民主主義発祥の地アテネを引用し、多民族帝国における議会制民主主義への希求を表現。 - ● ネオ・ゴシック様式(市庁舎)

中世の市民自治都市(フランドル地方など)を参照し、皇帝権力に対抗するウィーン市民の自律と誇りを視覚化。 - ● ルネサンス様式(大学・美術館)

人文主義と芸術が花開いた時代を引用し、知と美の殿堂であることを主張。

一方で、この計画には批判もありました。19世紀末の建築家カミロ・ジッテは、リングシュトラーセを「広すぎる」と痛烈に批判しました。中世の広場が持っていた「囲われた空間」の親密さが失われ、人々が孤立感を覚えると指摘したのです。

また、リングの華やかなファサードの裏側には、急増する労働者階級が住む劣悪な環境の「賃貸兵舎(ミートカセルネ)」が存在しました。都市の輝きは、社会的な分断と表裏一体であったという事実は、現代のジェントリフィケーション(高級化に伴う居住地域の変化)を考える上でも重要な教訓です。

現代のまちづくりにおいて、私たちは建物を単なる「機能的な箱」として捉えがちです。しかしウィーンの事例は、建築が政治的メッセージや文化的アイデンティティを語る「メディア」であり得ることを教えてくれます。都市のデザインコードは、そのまま地域の思想を表すのです。

3. 北海道・洞爺湖への転換:水辺のリング構想

さて、ここまでの歴史的知見を、現代の北海道、特に洞爺湖町のような観光地へどのように実装すべきでしょうか。スケールこそ違えど、両者には構造的な類似性と、転用可能な可能性が確かに存在します。

比較分析:ウィーンと洞爺湖の幾何学

ウィーンのリングシュトラーセと洞爺湖の周遊道路。一見無関係に見える両者ですが、「環状構造」という幾何学的な共通点を持っています。この形状特性を活かすことこそが、戦略の要となります。

| 比較項目 | ウィーン(リングシュトラーセ) | 洞爺湖(湖畔周遊道路) |

|---|---|---|

| 全長 / 規模 | 約 5.3 km | 約 36 km |

| 形成起源 | 城壁撤去跡地(人工的境界) | カルデラ地形(自然的境界) |

| 機能的役割 | 都市の回廊、文化装置、交通動脈 | 観光周遊、国立公園の景観、生活道路 |

| 現在の課題 | かつての自動車中心主義からの脱却 (2025年大規模自転車道整備) |

通過型観光への依存、二次交通の不足 温泉街と自然エリアの分断 |

▲ 洞爺湖とその周遊道路。自然が作り出した巨大な「リング」である。

戦略1:「稼ぐインフラ」としての道路再編

ウィーンが城壁跡地を「都市拡張基金」によって資産化したように、洞爺湖畔の道路も単なる「管理コストのかかる移動路」から「収益を生む投資対象」へとパラダイムシフトさせる必要があります。

現在、多くの日本の地方自治体では、道路維持費が財政を圧迫しています。しかし、ウィーンの事例に倣えば、道路(湖畔)という特権的なロケーションそのものを「資本」と捉え直すことが可能です。

例えば、行政やDMO(観光地域づくり法人)が主導し、眺望の良い未利用地や廃屋となった施設の権利を集約します。その上で、エリア全体の景観デザインコード(高さ制限や色調の統一など)を策定し、それに合致する民間開発(外資系ラグジュアリーホテルや富裕層向けヴィラ、サテライトオフィス)に対して、土地の長期リース権や税制優遇を提供します。そこから得られる収益を、単なる道路補修ではなく、「圧倒的な質を持つ公共空間(展望テラスやアートインスタレーション)」の整備に再投資するのです。

戦略2:モビリティ革命(車から人・自転車へ)

さらに注目すべきは、現在のウィーンの動向です。ウィーンではリングの自転車動線改善が議論・計画検討の対象となっており、選挙後の実装も視野に入れた調整が続いています。少なくとも2025年は、市全体で大規模な自転車インフラ整備が公表されており、都市構造の変化は不可逆な流れです。

洞爺湖においても、この文脈は応用可能です。国交省のナショナルサイクルルート(NCR)制度は既に運用され、指定ルートも存在します。洞爺湖周辺でこれをどう位置づけるかは、道内のサイクルルート協議会等の公式方針に即して整理する必要がありますが、単に自転車が走れるレーンを引くだけでは不十分であることは明らかです。

ウィーンのように、特定の区間(例えば温泉街の中心部や絶景ポイント)において、大胆に自動車交通を制限し、歩行者とスローモビリティ(自転車、電動キックボード)が主役となる「プレミアム・リング」を設定すべきです。車で通り過ぎるだけの観光から、風や光を感じながら自分の足で回遊する観光へ。移動速度を時速40kmから時速15kmに落とすことは、滞在時間の延長と消費機会の創出、ひいては客単価の向上に直結します。

戦略3:物語の空間化(ジオパーク・ナラティブ)

最後に、「関係性のデザイン」としての視点です。ウィーンは建築様式を使って「帝国の理想」を語りました。では、洞爺湖は何を語るべきでしょうか。

それは間違いなく、「生きた地球の鼓動(洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパーク)」と「アイヌ文化との共生」です。既存の道路標識やガードレールを、標準的な土木規格のものから、火山の地層や湖水を想起させるデザインや素材へ置き換えていく。展望台を単なる写真撮影スポットではなく、かつての噴火のエネルギーを体感できるランドスケープ・アーキテクチャとして再整備する。

訪れるだけでその土地の深い物語(ナラティブ)を感じられる空間を創出すること。これこそが、他地域との差別化を図り、選ばれる観光地となるための最強のブランディングなのです。

結論:見えない壁を取り払い、循環を設計せよ

1857年のウィーンにおいて、都市の発展を阻害していた最大の要因は、物理的な「城壁」でした。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の偉大さは、その壁を「守るべきもの」から「壊して活用すべきもの」へと認識を転換させた点にあります。

現代の私たちが直面している壁は、物理的な城壁ではありません。「前例踏襲」という意識の壁、「縦割り行政」による制度の壁、あるいは「道路は車のためのもの」という固定観念の壁かもしれません。

ウィーンの成功事例が教えてくれるのは、既存の資産(負の遺産でさえも)の価値を再定義し、官民が連携してリスクとリターンを共有する「仕組み」さえ発明できれば、税金に頼らずとも都市は劇的に再生できるという事実です。

資本を最大化し、人と自然、人と歴史の関係性を美しくデザインし直すこと。170年前にウィーンで灯された都市再生の松明は、形を変えて今、北海道・洞爺湖というフロンティアにおいて、私たちが受け継ぐのを待っているのです。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。