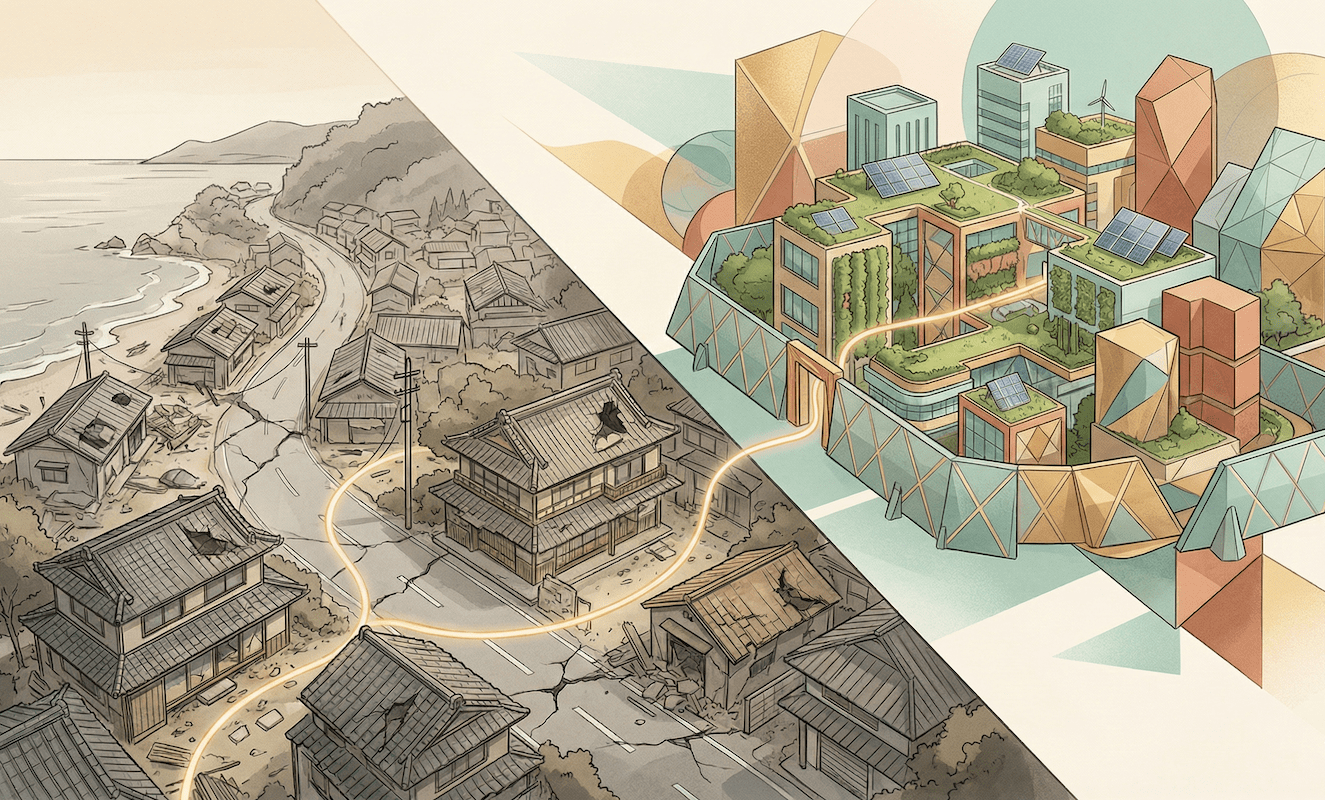

〜私たちが今、平時のうちに議論すべき「持続可能なまち」の最終結論〜

※本記事は2025年12月時点の公表データおよび推計を基に構成しています。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である」

進化論の父、チャールズ・ダーウィンが残したとされるこの言葉は、現代の日本の都市が直面している、ある種の「残酷な現実」を鋭く射抜いています。

かつて、高度経済成長期の日本において、災害からの復興とは「元に戻すこと(原形復旧)」と同義でした。人口は増え続け、経済は右肩上がり。だからこそ、壊れた場所に同じように家を建て、道路を敷き直すことが、最も合理的で疑いようのない正解だったのです。しかし、時代は完全に変わりました。

2024年元日、能登半島を襲った激震は、単なる自然災害の枠を超え、日本社会が長年先送りにしてきた「不都合な真実」を白日の下に晒しました。それは、人口減少と超高齢化が極まった地域において、かつての復興モデルを適用することは、財政的にも社会的にも不可能であるという事実です。

復興か、それとも戦略的な撤退か。あるいは、その中間にある「賢い縮小」か。

本稿では、能登の現状と、ニュージーランドやイタリアといった海外の先進的な復興事例を比較分析し、さらに北海道・洞爺湖町の取り組みを交えながら、これからの時代に私たちが選ぶべき「災害とまちの持続可能性」について、徹底的に深掘りします。

1. 「復興」の定義が変わった:世界標準の「Build Back Better」とは

戦後日本の成功体験と、その構造的限界

まず、私たちが前提として共有すべき歴史的背景から紐解いていきましょう。日本の災害復興法制の基礎となっている「災害救助法」が制定されたのは、1947年(昭和22年)のことです。戦後の混乱期、当面の衣食住を保障する「救助」に主眼が置かれたこの法律は、基本的に「現状復帰」をゴールとしていました。

1959年の伊勢湾台風を契機に「災害対策基本法」が制定されましたが、これもハード整備による「防御」が中心であり、「まちづくり」の視点は希薄でした。なぜなら、当時は「作れば、人が来た」時代だったからです。

しかし、1995年の阪神・淡路大震災、そして2011年の東日本大震災を経て、このパラダイムは崩壊しました。「元の場所に戻すことが、次の死者を招く」という現実を突きつけられたからです。そこで生まれた概念が、2015年の第3回国連防災世界会議(仙台)で採択された「Build Back Better(より良い復興)」です。

すなわち、災害を「まちのOSをアップデートする好機」と捉え、以前よりも安全で、持続可能な社会システムへと再設計する。これが現代のグローバル・スタンダードなのです。

2. 能登が直面する「人口蒸発」と財政の壁

半年で4,000人以上が消えた衝撃

では、現代日本における「Build Back Better」は容易に実現できるのでしょうか。2024年の能登半島地震は、その難易度の高さを残酷な数字で示しています。

石川県が公表した住民基本台帳に基づく推計によれば、発災後のわずか7ヶ月間(2024年1月〜8月)で、奥能登6市町(輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の人口は、約4,384人も減少しました。これは自然減(死亡など)を含む数値ですが、例年の減少幅を大きく上回る「社会的流出」が含まれています。

【図1】奥能登6市町の人口減少規模(発災後7ヶ月間)

※石川県統計情報および各自治体公表データを基に作成

特に高齢化率が50%を超える地域において、生活インフラが寸断された状態が長期化すれば、医療や介護を必要とする人々は地域外へ避難せざるを得ません。そして、一度地域を離れた若者や子育て世代が、復興に数年を要する故郷へ戻る可能性は極めて低いのが現実です。これを社会学的には「人口の蒸発」と呼ぶこともあります。

2.6兆円の被害と「選択と集中」のタブー

さらに、財政的な制約が重くのしかかります。内閣府の試算によると、能登半島地震による住宅や工場などの資産被害額だけで約2.6兆円に達します。これに対し、政府が初期に用意した「能登創造的復興支援交付金」の枠組みは数百億円規模からスタートしました。

ここで、かつては行政のタブーとされていた議論が、現実味を帯びて語られ始めています。すなわち、「将来的に無人になる可能性が高い限界集落のインフラを、どこまで巨額の公費を投じて完全復旧すべきか」という問いです。

すべての道路、すべての水道管を山間部の奥地まで完璧に引き直す体力は、残念ながら今の日本の財政には残されていません。私たちは今、「見捨てない復興」という情緒的な正義と、「持続可能な財政支出」という冷徹な現実との間で、極めてシビアな選択を迫られているのです。

3. 世界の解答:ニュージーランドとイタリアの比較分析

では、海外の事例に目を向けてみましょう。同じように大規模災害を経験した国々は、この「復興のジレンマ」にどのような答えを出したのでしょうか。ニュージーランド(カンタベリー地震)とイタリア(ラクイラ地震)、そして日本のモデルを比較します。

| 比較項目 | 【日本(能登・東日本)】 合意形成・現地再建型 |

【NZ(クライストチャーチ)】 トップダウン・買取移転型 |

|---|---|---|

| 土地利用決定 | 住民合意が原則必須。 危険区域の指定や集団移転には膨大な合意形成時間を要し、その間に人口流出が進む傾向がある。 |

政府機関が即断。 CERA(震災復興局)が科学的根拠に基づき「レッドゾーン(居住禁止)」を指定。強力なトップダウン方式。 |

| 経済支援 | 公的支援金+自力再建。 最大300万円の支援金では再建費に届かず、多くの被災者が「二重ローン」の苦境に立たされる。 |

政府による時価買取。 政府が被災前の市場価格で土地を買い取るオファーを実施。被災者は現金を得て迅速に新天地へ移動可能。 |

| 復興速度 | 長期化(10年単位)。 丁寧なプロセスを重視するあまり、ハード整備が完了した頃には住民が戻らないケースも散見。 |

極めて迅速(数年)。 買取オファーから4年後には、対象者の95%以上が移転と生活再建を完了させた。 |

※表中のデータは各国の復興レポートおよび公的資料(国土交通省資料等)に基づく比較概要です。

ニュージーランドの「レッドゾーン」政策の衝撃

特にニュージーランドの事例は、日本の常識からすると非常にドラスティックです。彼らは、液状化リスクの高い土地を「レッドゾーン」として居住禁止区域に指定し、政府が強制力を持って土地を買い上げる手法を取りました。

一見強引に見えますが、これには「被災者に経済的な出口戦略を与える」という明確なメリットがありました。日本のように「住み続けるか、去るか」を個人の判断と経済力に委ねるのではなく、政府が「ここは住めない。その代わり、金銭的に補償する」と断言することで、被災者は迷いなく次の人生のステップへ進むことができたのです。

一方で、イタリアのラクイラ地震(2009年)では、政府主導で郊外に巨大なニュータウン(C.A.S.Eプロジェクト)を建設しましたが、これが裏目に出ました。歴史的な旧市街から切り離された高齢者がコミュニティを失い、孤独感に苛まれるという「社会的持続可能性の欠如」が問題視されました。ハードだけを整備しても、人の心はついてこないという教訓です。

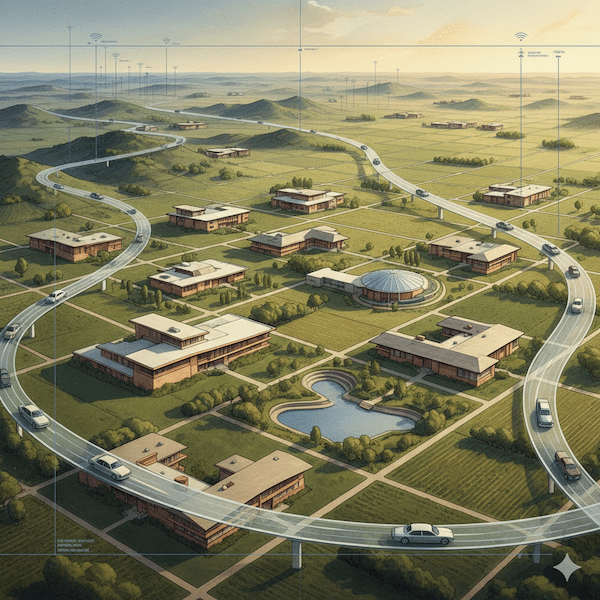

4. 日本の希望:北海道・洞爺湖町に見る「事前復興」

「Xデー」を前提としたまちづくり

海外事例を踏まえつつ、日本独自の文脈で「最適解」を模索している地域があります。北海道・洞爺湖町です。

この町は、風光明媚な観光地であると同時に、20〜30年周期で必ず噴火を繰り返す活火山「有珠山」と共生する運命にあります。能登の地震が「予期せぬ一撃」であったのに対し、洞爺湖町は「次の噴火は必ず来る」という確信の中でまちづくりを行っています。これを専門用語で「事前復興(Pre-recovery)」の思想と呼びます。

2000年の噴火時には、事前に整備されたハザードマップと迅速な避難指示により、一人の死者も出しませんでした。これは人道的に素晴らしいだけでなく、経済的にも極めて大きな意味を持ちます。「人的被害ゼロ」であったがゆえに、「安全な観光地」というブランドイメージが守られ、噴火終了後わずか数ヶ月で観光再開に漕ぎ着けることができたのです。

災害遺構をマネタイズする「強かさ」

さらに洞爺湖町のユニークな点は、破壊された道路や集合住宅の遺構をあえて修復せず、そのまま保存している点です。これらは「洞爺湖有珠山ジオパーク」の主要コンテンツとして整備され、教育旅行や外国人観光客を引き寄せる資源となっています。

災害を忌むべき記憶として封印するのではなく、「地球の息吹」として学びの対象にし、それを観光収益に変えて防災コストを回収する。この経済と防災をリンクさせたエコシステムこそが、人口減少時代における持続可能なモデルの一つと言えるでしょう。

5. 結論:平時の「社会契約」が未来を決める

集約化(コンパクトシティ)

■インフラコストの最適化

散在する集落を拠点エリアに集約し、道路や水道の維持費を削減。浮いた財源を医療・福祉へ。

■物理的リスクの排除

危険エリアからの恒久的な撤退(リセット)により、将来の被災リスクを物理的にゼロにする。

現地居住・継承

■コミュニティの維持

「向こう三軒両隣」のつながりを守り、高齢者の孤立や孤独死を防ぐ社会的セーフティネット。

■アイデンティティの尊重

先祖代々の土地や祭りを守ることは、住民の精神的支柱であり、単純な経済合理性では測れない。

上の図で示したように、災害復興には「効率性」と「人間性」の永遠の対立が存在します。この対立を解消する魔法の杖はありません。しかし、能登や世界の事例が教えてくれる教訓は明確です。

それは、「災害が起きてから議論を始めても、すべてが手遅れである」ということです。

発災直後の混乱の中で、冷静に「この集落を畳むか否か」を議論することは不可能です。だからこそ、平時のうちに、私たち自身が地域の縮小やリスクという不都合な真実を直視し、「もしもの時、この街をどう作り変えるか(あるいは、どう終わらせるか)」という合意形成をしておく必要があります。

未来の地図は、誰かが描くものではなく

私たちが「選ぶ」ものである。

人口が減り、経済が縮小する日本において、「被災前の状態に戻す」ことは、緩やかな衰退への道を舗装することに他なりません。必要なのは、痛みを伴う「撤退」や「集約」も含め、自分たちのまちをどのようなサイズで、どのように維持していくのかを決定する、新しい社会契約です。

変化を恐れず、現実を直視し、平時から備えるまちだけが、次の時代も地図にその名を残すことができる。能登の悲劇を無駄にしないために、私たちは今、その議論を始める責任があります。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。