〜新たな「インフラ」の定義と持続可能な都市モデル〜

※本記事は2026年1月時点の統計データおよび歴史的資料を基に構成しています。

都市計画という営みの歴史を深く紐解くとき、その根底には常に、ある一つの切実なテーマが存在したことが明らかになります。それは「死」との闘争です。

私たちが今日、空気のように当たり前に享受している上下水道、舗装された道路、そして用途地域による住環境の保護。これらはかつて、単なる利便性のための設備ではありませんでした。それは、国家が国民の生命を物理的に守り、産業に必要な労働力を保全するために発明された、極めて政治的な「統治技術」だったのです。

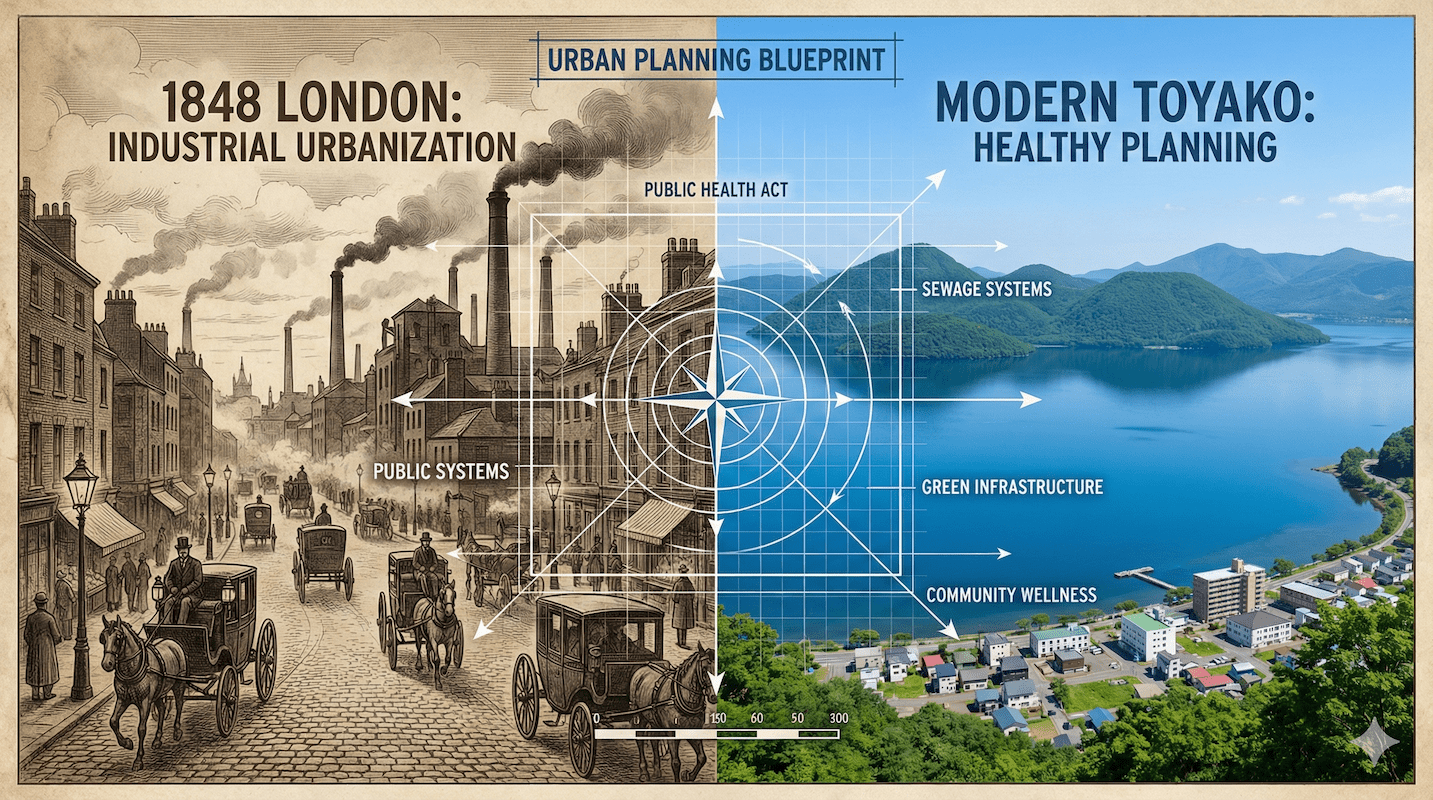

その起源として都市計画史に刻まれているのが、1848年に英国で制定された「公衆衛生法(Public Health Act 1848)」です。産業革命が生み出した無秩序な都市化、蔓延する疫病、そして貧困への処方箋として誕生したこの法律は、都市の物理的構造(ハードウェア)を変えることで、社会システム(ソフトウェア)を持続させるという、現代都市計画の原型を築きました。

翻って、それから約180年が経過した現在。舞台を日本の地方都市、とりわけ北海道・洞爺湖町へと移してみましょう。

ここでもまた、19世紀とは異なる、しかし本質的には同様に深刻な「構造的危機」が進行しています。かつての「不潔と疫病」との戦いは、いま「人口減少と生活習慣病」との戦いへと、その姿を変えました。

本稿では、ロンドンを変えた1848年の冷徹な論理を現代のローカルな文脈に投影し、人口減少時代の北海道において、いかにして「公衆衛生的なまちづくり」を再構築すべきか、その可能性を徹底的に論じます。

1. 「悪臭」との闘い:近代都市計画の夜明けと1848年法

産業革命の影と「瘴気説」の功罪

時計の針を19世紀前半の英国へと戻します。当時のロンドンは、産業革命の震源地として世界中から富と人が集まる一方で、都市環境は「地獄」の様相を呈していました。マンチェスターやリーズ、そしてロンドンといった大都市には、職を求めて農村から労働者が殺到しましたが、その急激な人口流入を受け止める都市インフラは皆無に等しかったのです。

下水道は未整備であり、排泄物は街路に溢れ、テムズ川は巨大なドブ川と化していました。過密なスラム街では換気もままならず、こうした環境はコレラやチフスといった致死的な伝染病の温床となりました。1831年、1848年と繰り返されるコレラの大流行は、英国全土で数万人の命を奪い去りました。

当時の医学界を支配していたパラダイムは「瘴気説(Miasma Theory)」です。これは、病気は腐敗した有機物から発生する「悪臭(瘴気)」によって空気感染するという考え方でした。後の細菌説(Germ Theory)とは科学的根拠が異なりますが、「悪臭を取り除くこと=清掃と排水」が病気を防ぐという工学的アプローチにおいては、結果的に正しい方向を示していました。

すなわち、都市を覆う死の臭いを取り除くこと。それが、都市計画という技術に課せられた最初の、そして最大のミッションだったのです。

エドウィン・チャドウィックの冷徹な計算

この惨状に対し、人道的な感情論ではなく、冷徹な「統計」と「経済」のメスを入れた人物がいました。ベンサム流の功利主義者であり、社会改革家のエドウィン・チャドウィック(Edwin Chadwick)です。

彼は1842年に歴史的な文書『大英国労働人口の衛生状態に関する報告書(Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain)』を発表し、公衆衛生法の知的基盤を築きました。彼の主張は、現代の私たちから見ても驚くほど現代的かつ合理的です。

チャドウィックは次のように論じました。「不衛生な環境が労働者を早死にさせ、あるいは病気にさせ、それが残された家族を貧困に陥れている。その結果、救貧税(当時の福祉コスト)の負担が増大し、国家財政を圧迫している」と。

換言すれば、彼は「公衆衛生への投資(土木工事)は、長期的には福祉コストの削減につながるため、最もROI(投資対効果)の高い公共政策である」という経済合理性を提示したのです。この論理に基づき、排水システムの整備や廃棄物の除去、そして医務官の設置といった、都市の代謝機能を人工的に構築する巨大プロジェクトが正当化されました。

【図解】1848年 vs 2026年:都市が戦う「コスト」の構造変化

(ロンドン)

(地方都市)

※概念図:数値は比重を表す例示であり、実統計ではありません。

公衆衛生法が確立した「統治の仕組み」

1848年法は、単に下水道を作れと命じただけではありません。重要なのは、それを実行するための「統治機構(ガバナンス)」を発明した点にあります。

中央には「中央衛生委員会(General Board of Health)」が設置され、地方には「地方衛生委員会(Local Board of Health)」が組織されました。特筆すべきは、地方への介入条件です。この法律は、一定の死亡率(例:7年平均で人口1,000人あたり23人超)や、レートペイヤーの請願(少なくとも10%)等を条件に、中央の General Board が地方の Local Board 設置を進める枠組みを与えました。

「死者数」という客観的なデータ(KPI)に基づいて、中央政府が地方の自治に介入する。これは、エビデンス・ベースド・ポリシー(EBPM)の走りとも言える画期的なシステムでした。

2. 現代の「瘴気」:洞爺湖町が直面する構造的課題

人口減少という静かなる危機

さて、視点を現代の北海道・洞爺湖町に移しましょう。1848年のロンドンが直面していたのが「爆発的に急増する人口と急性感染症」という動的な危機であったのに対し、2020年代の洞爺湖町が直面しているのは「確実に減少する人口と慢性的な社会機能不全」という、静かで長期的な危機です。

洞爺湖町の人口は約8,000人台で推移しており、高齢化率は全国平均を大きく上回る水準にあります。ここで決定的に重要なのは、かつてチャドウィックが構築した19世紀のモデル――すなわち「人口増による税収増を前提とした借金返済型インフラ投資」――が、もはや成立しないという冷厳な事実です。

インフラ老朽化と「資産」の「負債」化

洞爺湖町は、上水道および下水道の整備率が高く、特に観光地である洞爺湖温泉地区を中心に高度なインフラ網が整備されています。これは公衆衛生上の偉大な勝利です。しかし、人口が減っても、地中に埋設された配管の長さは変わりません。

老朽化するインフラを支えるべき「納税者(Ratepayers)」が減り続ける中で、維持管理コストは相対的に増大し続けます。月浦浄水場をはじめとする施設の更新には多額の費用を要し、「洞爺湖町水道事業経営戦略」等の資料からも見て取れるように、料金収入だけでこれらを賄うことは、将来的な課題として懸念されています。

かつて市民の命を守る「資産」であったインフラが、維持困難な「負債」へと変わりつつある。これこそが、現代の地方都市が直面している「現代の瘴気」の正体なのです。

▼ 北海道・洞爺湖町(中心部エリア)

※美しい湖と温泉街を有する一方で、広大な行政区域のインフラ維持が課題となっている。

構造比較:1848年ロンドン vs 2026年洞爺湖

歴史的事実と現代のデータを照合し、両者の構造的な差異と共通項を以下の表に整理しました。時代と場所は異なれど、「環境管理を通じて社会コストを下げる」という行政の本質的役割は変わっていないことが分かります。

| 比較項目 | 【1848年ロンドン】 公衆衛生法 |

【2026年洞爺湖町】 健康まちづくり |

|---|---|---|

| 主要な脅威 |

急性感染症 (コレラ、チフス) 原因:不潔、排水不備、過密 |

慢性疾患・フレイル (生活習慣病、要介護) 原因:運動不足、孤立、分散居住 |

| 介入対象 |

物理的環境(地下) 下水道、給水管、舗装 |

行動・社会環境(地上) 遊歩道、交流拠点、健診データ |

| 経済ロジック |

救貧税の削減 「労働者が死ぬと福祉コストが増える」 |

医療・介護費の削減 「高齢者が寝たきりになると財政が破綻する」 |

| 資金調達モデル |

地方税(Rates)+中央貸付 人口増による将来税収を担保に借金 |

料金収入+交付税+広域化 人口減による税収減を前提とした再編 |

3. 「健康」を再定義する:ネオ・サニタリー戦略の展望

歩行という名の「現代の下水道」

19世紀の回答が「下水道の建設」だったとすれば、現代の回答は何でしょうか。その一つが「ウォーカビリティ(歩きたくなる環境)」の構築です。

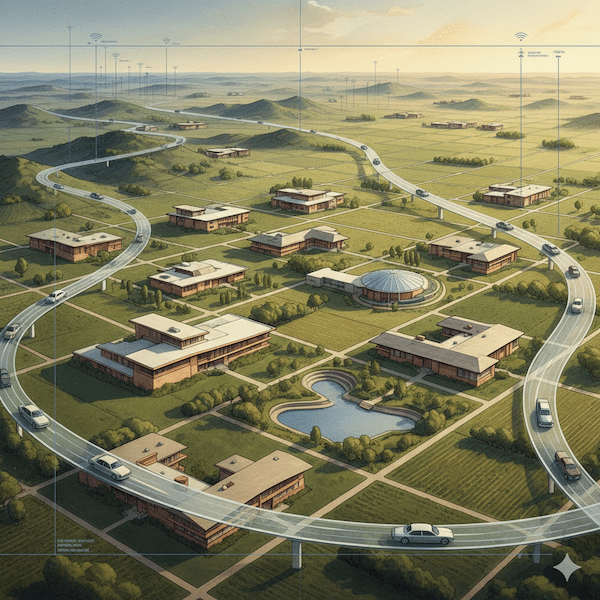

かつてチャドウィックが、汚物を速やかに排出するために地下に管を通したように、現代の都市計画は、人々の健康な血流を生み出すために、地上の空間を再編する必要があります。洞爺湖町が都市計画マスタープランで掲げる「コンパクトシティ」化は、単なる行政効率化の手段ではありません。

医療・商業・居住機能を特定の拠点に集約し、徒歩圏内で生活が完結する構造(15分都市)を作ることは、住民の身体活動量を自然に(無意識に)増加させ、生活習慣病を予防する「予防医療インフラ」の構築に他なりません。特に、冬期の積雪により運動量が極端に低下しがちな北海道において、全天候型の歩行空間や、除雪が行き届いた遊歩道を優先的に整備することは、かつての下水道整備に匹敵する、現代の「衛生インフラ投資」なのです。

地域資源の「医療化」とブルー・ヘルス

洞爺湖町には、1848年のロンドンにはなかった、極めて強力な武器が存在します。それは「温泉」と「カルデラ湖」という圧倒的な自然資源です。

これらを単なる観光客向けの資源として捉えるのではなく、「住民のための公衆衛生装置」として再定義する視点が求められています。

例えば、温泉入浴の効果を科学的に測定し、高齢者のフレイル予防プログラムに正式に組み込むこと。あるいは、水辺空間がメンタルヘルスに与える好影響について近年注目されている「ブルー・ヘルス(Blue Health)」の知見を活用し、洞爺湖畔を「心のインフラ」として整備すること。

19世紀の医務官が清潔な水を「処方」したように、現代のまちづくりは、豊かな自然環境を住民の健康のために「処方(ソーシャル・プリスクリプション)」することができるのです。

▼ 洞爺湖畔(ブルー・ヘルス資源)

4. データと合意形成:「汚い党」を超えて

「自由への介入」というアレルギー

しかしながら、こうした改革は常に抵抗に遭います。

1848年の改革当時、スラム街を所有する地主や、「自由放任主義(Laissez-faire)」を信奉する人々は、衛生改革を「個人の自由の侵害」や「官僚主義的専制」として激しく攻撃しました。彼らは「汚い党(Dirty Party)」と揶揄されましたが、その主張は「個人の資産や生活に行政が口を出すな」という、現代にも通じる根源的な問いを含んでいました。

現代の「健康まちづくり」もまた、パターナリズム(おせっかい)であるという批判や、集約化に伴う「住み慣れた土地を離れたくない」という住民感情、あるいは「車を使わせろ」という利便性への要求と真正面から向き合わねばなりません。

感情論を超克する「データの力」

ここで決定的に重要になるのが、チャドウィックが最大の武器とした「統計(データ)」です。

改革の推進にあたっては、1842年報告書などで「衛生地図(sanitary map)」が用いられ(例:リーズ)、不衛生な地域と死亡率の相関を可視化することで、反対派への説得が行われました。

現代の洞爺湖町においても同様です。「なんとなく良さそうな施設」を作るのではなく、特定健診データや介護認定データ(KDB)を詳細に分析し、「どの地区で、どのような健康課題が深刻化しているか」を地図化する。そして、そのエリアにピンポイントでベンチを設置したり、サロンを開設したりする。

そして何より、その投資が将来の医療費・介護費削減にどう寄与するかを、客観的な数値で示す。

感情論ではなく、エビデンスに基づく対話(ダイアローグ)こそが、痛みを伴う改革を進めるための唯一の鍵となります。広域連携による水道事業の統合もまた、この「数字に基づく合理性」なしには成し得ないでしょう。

結論:Clean CityからHealthy Cityへ。

成熟社会の新たなインフラ論

1848年ロンドン公衆衛生法の歴史的意義は、都市の物理的構造を変えることによって、社会の持続可能性を取り戻そうとした点にあります。当時の持続可能性とは、労働力を疫病から守り、産業資本主義というシステムを維持することでした。

対して、2026年の洞爺湖町における持続可能性とは、限られた人口と縮小する財源の中で、住民が尊厳を持って生きられる期間(健康寿命)を最大化し、地域社会というシステムそのものの崩壊を防ぐことにあります。

そのためには、拡大成長時代の遺産である過大なインフラを、人口規模に合わせて賢くダウンサイジング(縮小)しつつ、その余力を「ウェルネス・インフラ」へと振り向ける勇気が必要です。古い水道管を直すだけでなく、その上の道路を「歩きたくなる道」に作り変える知恵が求められます。

かつてロンドンが、世界に先駆けて「清潔な都市(Clean City)」を発明したように、洞爺湖町はいま、人口減少時代の「健やかな都市(Healthy City)」を発明するフロンティアに立っています。その挑戦は、単なる一自治体の施策を超え、日本という成熟社会における公衆衛生と都市計画の新たなモデルとなる可能性を秘めているのです。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。