〜経済効果とジェントリフィケーションの両面から、都市における「緑」の真価を再考する〜

※本記事は2025年12月時点の情報を基に構成しています。

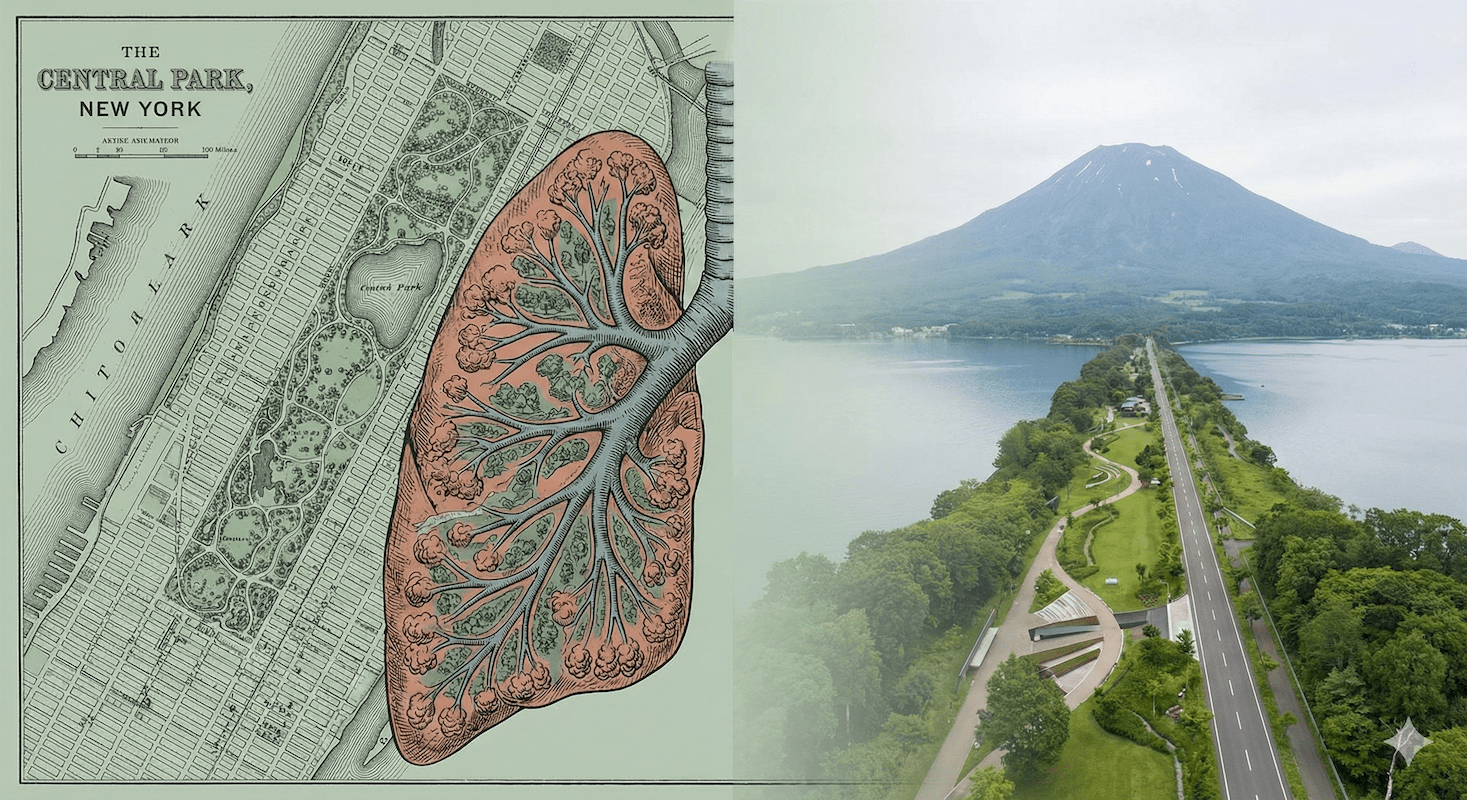

「都市に、肺を持たせる」

この言葉は、単なる詩的な比喩ではありません。19世紀中盤、産業革命の煤煙に覆われたニューヨークにおいて、都市という巨大な有機体が窒息死しないための、極めて医学的かつ戦略的な生存要件でした。

提唱者は、フレデリック・ロー・オムステッド(Frederick Law Olmsted)。セントラルパークの生みの親であり、現代ランドスケープ・アーキテクチャの父と呼ばれる人物です。彼は公園を、市民が余暇を楽しむだけの「贅沢品」ではなく、汚染された空気を浄化し、過密による精神的ストレスを緩和する「必須インフラ」であると定義しました。

そして今、2020年代。気候変動、パンデミック、そして地方都市の衰退という新たな病に直面する私たちにとって、この「都市の肺」という概念は、かつてないリアリティを持って迫ってきています。

本稿では、オムステッドが抱いた思想の源流を歴史的に紐解きながら、そのDNAが海を越えて北海道の開拓使たちにどのように継承されたのか、そして現代の洞爺湖町のまちづくりにおいて、どのように再実装されようとしているのかを詳細に論じます。

1. 「都市の肺」が発明された背景:19世紀NYの危機

産業革命の影と「瘴気説」の戦い

時計の針を1850年代に戻しましょう。当時のニューヨーク・マンハッタンは、現代の私たちが想像する華やかな摩天楼の街ではありませんでした。アイルランドやドイツからの移民が殺到し、人口は爆発的に増加。下水システムは未整備で、道路には馬糞やゴミが溢れ、屠殺場や工場が住宅地に隣接していました。

結果として、コレラ、チフス、黄熱病といった感染症が頻繁に流行し、幼児死亡率は極めて高い水準にありました。当時の医学界で主流だったのは「瘴気説(Miasma Theory)」です。これは、「病気は腐敗した物質から発生する『悪い空気(瘴気)』によって伝染する」という考え方でした。細菌学が確立する以前の時代、人々は都市に充満する悪臭こそが死の原因であると信じられていたのです。

オムステッド自身も、幼い子を当時の流行病と見られる病で失うという悲劇に見舞われています。彼にとって、そして当時の都市計画家たちにとって、都市の空気を浄化することは、美観の問題ではなく、文字通り「市民の命を守る」ための緊急の衛生対策でした。

セントラルパークという「巨大な空気清浄機」

1858年、オムステッドとカルヴァート・ヴォーが設計コンペで勝ち取った「Greensward Plan(グリーンスワード・プラン)」は、まさにこの公衆衛生上の要請に対する回答でした。

彼らは、広大な緑地を「都市の肺」と形容し、公衆衛生インフラとして位置づけました。樹木が何百万枚もの葉を通じて大気中の浮遊粒子を吸着し、酸素を供給し、気温を下げる。当時の衛生改革運動の中では、公園の機能について次のような議論がなされました。

「空気は日光によって消毒され、樹木によって浄化される。この清浄な空気を、病める都市の肺(市民の呼吸器)へと供給することこそが、公園の第一義的な目的である」

さらに、彼らが重視したのは「精神の衛生」です。絶え間ない商業活動と過密な住環境が生む精神的緊張(今でいうメンタルヘルス不調)を緩和するためには、都市の喧騒が一切届かない「完全な没入空間」が必要でした。

そのために導入されたのが、革新的な土木技術である「サンクン・ロード(沈床道路)」です。公園を横断する4本のクロスタウン交通のための横断道路(transverse roads)を、地面を掘り下げたレベルに通し、植栽で目隠しをすることで、公園利用者の視界と聴覚から「都市のノイズ」を物理的に排除しました。これにより、公園内部には100%の田園風景が広がり、市民は「ここがマンハッタンであること」を忘れることができたのです。

▲ セントラルパーク:南北4kmに及ぶ巨大な長方形は、過密都市の中に確保された人工の自然である。

2. 日米比較:データで見る「公園」の解像度

では、「都市の肺」としての機能は、現代においてどのように評価されるべきでしょうか。世界的な成功事例であるセントラルパークと、日本の一般的な都市公園を比較することで、その構造的な違いを浮き彫りにします。

圧倒的な「投資額」と「稼ぐ力」の違い

以下の表は、セントラルパークと日本の主要都市における公園行政の比較データです。ここで注目すべきは、単なる面積の違いではなく、「管理運営の主体」と「資金調達の構造」にあります。

| 比較項目 | ニューヨーク (セントラルパーク) |

日本 (一般的な都市公園モデル) |

|---|---|---|

| 管理主体 | NPO法人(コンサーバンシー) 行政(NYC Parks)と契約した民間非営利団体が主導。 |

行政・指定管理者 自治体の予算措置による委託管理が主流。 |

| 資金構造 | 民間寄付・収益が約75% 寄付金、イベント、ライセンス事業で自立して稼ぐ。 |

税金・公費がほぼ100% Park-PFI等の導入も進むが、依然として税依存。 |

| 年間予算 | 約110億円(1公園単独) ※1公園に投下される維持管理費として破格。 |

数千万〜数億円規模 ※大規模公園でも桁が1つ〜2つ異なる場合が多い。 |

| 経済効果 | 年間約2,100億円以上 周辺地価向上による固定資産税増収含む。 |

算出困難・限定的 マクロな経済効果として可視化されていないことが多い。 |

※スマホでは表を横にスクロールしてご覧になれます。

※1ドル=150円換算の概算値。データはCentral Park Conservancy Press Kit (2023-2024) 等を参照。

視覚化:なぜ「管理の質」に差が出るのか

最大の違いは「お金の出所」です。セントラルパークは、近隣の超富裕層や企業からの寄付、そして公園内でのビジネスによって運営費の大部分を賄っています。対して、日本の公園の多くは税金を原資としているため、景気変動や自治体の財政難による「予算削減(カット)」の対象になりやすいという構造的な弱点があります。

以下は、公園がもたらす経済循環のイメージを簡略化したグラフです。

【図解】公園投資のリターン構造

※スマホではグラフを横にスクロールしてご覧になれます

すなわち、公園への「コスト(赤のバー)」は、都市全体で見れば、それを遥かに上回る「リターン(緑・紫のバー)」を生み出すための原資なのです。オムステッドはこのメカニズムを直感的に理解し、市議会に対して「公園は必ず元を取れる投資である」と説得し続けました。

3. グリーン・ジェントリフィケーション:成功ゆえの副作用

しかし、公園が経済的な成功を収めることは、必ずしも手放しで喜べることばかりではありません。21世紀の都市計画において最も深刻なジレンマ、それが「グリーン・ジェントリフィケーション(環境ジェントリフィケーション)」です。

荒廃した工業地帯やスラム街に高品質な公園(ハイラインなど)を整備することで、そのエリアは一変します。犯罪率は低下し、おしゃれなカフェやギャラリーが進出し、街のブランド価値は急上昇します。これを「セントラルパーク効果」とも呼びます。

具体的には、公園から徒歩圏内の物件には「パークビュー・プレミアム」が付き、投資マネーが流入することで、都市の税収基盤が強化されます。行政にとっては、都市開発の成功モデルそのものです。

一方で、地価と家賃の高騰は、元々その地域に住んでいた低所得者層やマイノリティコミュニティを直撃します。彼らは経済的に耐えられなくなり、住み慣れた街を追われることになります。

「公衆衛生と平等のために」作られたはずの公園が、結果として「富裕層のための快適な庭」となり、社会的弱者を排除する装置として機能してしまう――。このパラドックスは、ニューヨーク、ロンドン、そして東京でも静かに進行している問題です。

「Just Green Enough(ほどほどの緑)」という解

この問題に対し、近年の都市計画学では「Just Green Enough(ジャスト・グリーン・イナフ)」という戦略が提唱されています。これは、過度に豪華で観光地化された公園開発を避け、地域住民が日常的に使える「ほどほどの質」の緑地整備に留めることで、急激なジェントリフィケーションを抑制しようという考え方です。

開発のアクセルをどこまで踏むか。そのバランス感覚が、現代の公園管理者には問われています。

4. 北海道に刻まれたオムステッドのDNA

視点をアメリカから日本、北海道へと移しましょう。実は、オムステッドの思想と北海道の開拓史には、密接な関係があります。

開拓使顧問団と札幌の「火防線」

明治初期、北海道開拓使はアメリカからホーレス・ケプロンをはじめとする多くの専門家(お雇い外国人)を招聘しました。彼らはアメリカ中西部の都市モデルを参考に、札幌のグリッド状(碁盤の目)の街路を設計しました。

その中心に位置する「大通公園」。当初、この空間は公園としてではなく、都市火災の延焼を食い止めるための巨大な空地=「火防線(Firebreak)」として計画されました。しかし、この機能的な空地は、やがて市民の憩いの場となり、雪まつりなどの文化発信の拠点へと進化しました。

▲ 札幌・大通公園:都市を南北に分節しつつ、風の通り道となる「呼吸する空地」。

オムステッド的な視点で見れば、大通公園はまさに札幌という都市の「気管」であり、南北の過密エリアに新鮮な空気を送り込む装置として機能しています。また、北海道大学のキャンパスも、大学当局によって公式に「都市の肺(lungs of the city)」と位置づけられており、原生林や農場が都市のヒートアイランド現象を緩和するクールスポットとして機能しています。

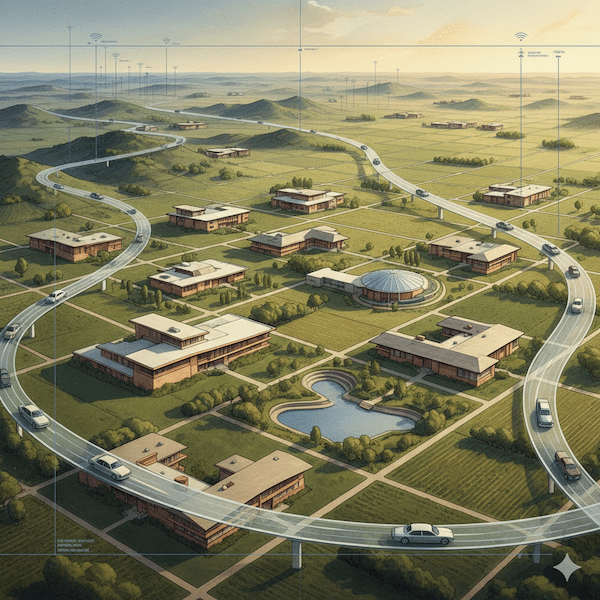

5. 洞爺湖町の挑戦:景観を「コモンズ」として守る

最後に、現代の洞爺湖町における実践を見てみましょう。人口減少が進む地方自治体において、公園や景観の維持は財政的な重荷になりがちです。しかし、洞爺湖町は景観そのものを「経済を生み出す源泉(資本)」と捉え直すことで、独自の道を歩んでいます。

「10メートルの空白」が意味するもの

洞爺湖町の景観計画において特筆すべきは、国道230号沿道の(景観計画で指定された)重点区間における極めて厳しい建築規制です。具体的な数値基準を見てみましょう。

-

① 壁面後退(セットバック)10メートル以上

道路の境界線から、建物を最低でも10メートル奥に建てなければなりません。都市部では1〜1.5メートルが一般的であることを考えると、この数値は「異常」とも言える広さです。これにより、道路と建物の間に強制的に広大な緑地帯(バッファーゾーン)が生まれます。

-

② 高さ制限 10メートル以下

建物の高さを一般的な住宅の2階〜3階程度に抑えることで、道路から羊蹄山や外輪山への眺望(View Corridor)を遮らないように配慮されています。

▲ 洞爺湖周辺:国立公園の景観を守るため、沿道の建築行為には厳しい制限が課せられている。

この規制は何を意図しているのでしょうか。それは、オムステッドが提唱した「パークウェイ(公園道路)」の現代的再解釈です。

単に車を通すための道路ではなく、移動そのものがレクリエーションとなるような景観軸を作る。個々の土地所有権を一部制限してでも、地域全体の共有財産である「景観」の価値を最大化する。これは、「コモンズ(共有地)の悲劇」を回避するための、高度な自治の知恵と言えます。

結論:都市の「肺」をアップデートせよ

オムステッドがセントラルパークで示したビジョンは、160年の時を超えてなお、私たちに問いかけています。

「都市における自然とは、コスト(お荷物)なのか、それとも投資(資産)なのか」

答えは明白です。市民の健康を守り、不動産価値を高め、観光客を魅了する緑地は、道路や水道と同じく、都市が生存するために不可欠なインフラです。

そして今、新たな動きも始まっています。医師が薬の代わりに公園散策を処方する「Park Rx(緑の処方箋)」や、企業のESG投資の文脈で評価対象となる「OECM(自然共生サイト)」の認定など、公園を巡るビジネスモデルは劇的に進化しつつあります。

洞爺湖町のような地方都市こそ、広大な自然という「最強の肺」を持っています。この肺をいかに健全に保ち、深く呼吸させるか。それが、次の100年の豊かさを決定づける鍵となるでしょう。

関連リンク

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。