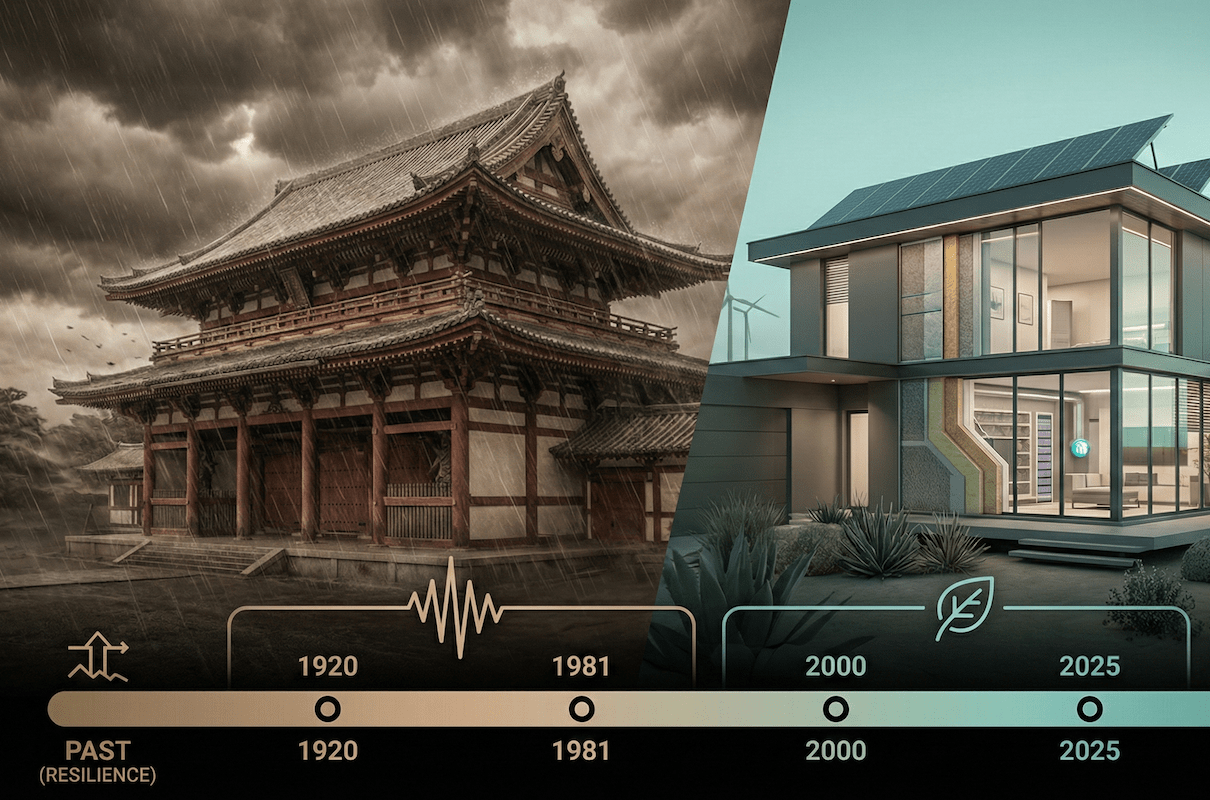

〜法改正の背景にある災害の歴史と、今後の不動産価値や地域経済に与える影響〜

※本記事は2025年4月施行予定の法改正情報および2024年末時点の市場データを基に構成しています。

「天災は忘れた頃にやってくる」。物理学者・寺田寅彦のこの警句は、地震大国・日本における真理として長く語り継がれてきました。しかし、建築法制という冷徹な視点から歴史を俯瞰したとき、そこにはまた別の真実が浮かび上がります。

すなわち、日本の建築基準法とは、想定外の天災によって失われた膨大な人命と財産を代償に、その教訓を条文へと刻み込んできた「血塗られた履歴書」であるという事実です。

そして現在、私たちは2025年(令和7年)という、建築史における巨大な分水嶺に立っています。来る4月の法改正は、過去一世紀にわたり追求されてきた「物理的な強さ(耐震)」に加え、「環境的な持続可能性(省エネ)」という新たな正義を法の中核に据える、制定以来最大級のパラダイムシフトです。

本稿では、災害と法の変遷を詳細に紐解きながら、今回の改正がなぜ「歴史的」なのか、そして私たちの「家」と「資産」にどのような不可逆的な変化をもたらすのかについて解説します。

1. 災害が書き換えた「安全」の定義:100年の軌跡

日本の建築規制の歴史は、都市化による発展と、それを破壊する自然災害との果てしなき「いたちごっこ」の歴史でもあります。法改正の多くは、何らかの悲劇の直後に行われてきました。ここでは、現在の「安全」がいかにして形成されたのか、その系譜を辿ります。

1-1. 黎明期から戦後:耐震規定の誕生

日本の近代建築法制の起点は、1920年(大正9年)の「市街地建築物法」に遡ります。しかし、その真価が問われたのは、制定からわずか3年後のことでした。

1923年(大正12年)、関東大震災が発生。東京・横浜は壊滅的な被害を受けました。この未曾有の事態を受け、翌1924年、日本は世界に先駆けて「耐震規定」を法制化しました。ここで初めて「震度0.1」という水平震度の概念が導入されたのです。その後、戦後の混乱期を経て、1950年(昭和25年)に現在の「建築基準法」が制定され、国民の生命を守る最低限の基準としての地位を確立しました。

1-2. 1981年の衝撃:「新耐震基準」という絶対境界線

高度経済成長期を経て、都市の過密化が進む中で発生した1978年(昭和53年)の宮城県沖地震。ブロック塀の倒壊やRC造建物のせん断破壊が多発したこの災害は、建築行政に衝撃を与えました。

これを受けて1981年(昭和56年)6月1日、日本の不動産価値を決定づける最大の転換点となる「新耐震基準」が施行されました。この改正の要諦は、従来の「震度5程度で損傷しない(一次設計)」に加え、「震度6強〜7程度の大地震でも倒壊・崩壊しない(二次設計)」という、保有水平耐力の概念を導入した点にあります。

現在においても、中古不動産取引や住宅ローン減税の適用可否において、「1981年」は絶対的な境界線として機能しています。

1-3. 2000年基準:木造住宅の弱点克服

次なる転機は、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災です。新耐震基準の有効性が証明された一方で、木造住宅における深刻な弱点が露呈しました。特に、柱が土台から抜ける「ホゾ抜け」や、壁の配置バランス(偏心)の悪さが倒壊の主因として指摘されました。

これを受け、2000年(平成12年)の法改正(通称:2000年基準)では、木造住宅の耐震性が具体的に強化されました。「地盤調査の義務化」「柱頭・柱脚の接合金物(ホールダウン金物等)の指定」「耐力壁の配置バランス(偏心率0.3以下)の計算」が義務付けられ、現行の木造設計のベースが確立されたのです。

| 年代・契機 | 主な改正内容 | 現代への影響・意義 |

|---|---|---|

| 1981年 (新耐震) | 震度6強〜7クラスでの「倒壊防止」を明文化。 保有水平耐力計算の導入。 | 不動産評価の最大の分かれ目。 これ以前の建物は「旧耐震」として資産価値が著しく低い。 |

| 2000年 (木造強化) | 地盤調査の実質義務化。 接合金物の指定。 壁配置バランス(偏心率)の確認。 | 木造住宅の信頼性が飛躍的に向上。 「2000年以前の木造」は耐震診断の推奨対象となる。 |

| 2025年 (省エネ・4号特例) | 4号特例の縮小(新2号新設)。 省エネ基準(等級4)の完全義務化。 大規模修繕時の確認申請厳格化。 | 構造計算と省エネ計算の「ダブル義務化」。 資産価値の新たなスタンダード形成へ。 |

2. 2025年問題の本質:省エネと構造の「ダブル義務化」

そして2025年4月、建築業界は歴史的な転換点に直面します。これまでの改正が主に「地震対策(物理的強度)」主導であったのに対し、今回の改正は「脱炭素(環境性能)」という地球規模の課題解決がセットになっている点が最大の特徴です。

2-1. 「4号特例」の縮小と構造の可視化

従来、木造2階建て等の小規模住宅は、建築士の設計であれば構造審査の一部を省略できる「4号特例」が適用されていました。これは、戦後の住宅不足解消を目的とした迅速な供給体制の名残でした。

しかし、これが実務上「構造計算をしなくても良い」という誤った解釈の温床となり、耐震性不足の住宅を生むリスクとなっていました。実際、熊本地震などの調査においても、特例によって建てられた一部の住宅で被害が確認されています。

今回の改正ではこの区分が抜本的に見直されます。新設される「新2号建築物」においては、木造2階建てや一定規模の平屋でも、確認申請時に「壁量計算書」や「伏図」などの図書提出が必須化されます。すなわち、長年の「設計者の勘」や「経験」への依存から脱却し、全ての住宅において数値に基づいた安全証明を求める時代へと突入するのです。

2-2. 省エネ基準適合の完全義務化

同時に、原則として全ての新築建築物に対し、省エネ基準(断熱等級4以上)への適合が義務付けられます。これに伴い、建築確認申請時に省エネ関連図書(外皮計算書、一次エネルギー消費量計算書)の提出が求められ、適合しない建築物は着工できなくなります。

これは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた国家としての決意表明であり、住宅が単なる「シェルター」から、エネルギーを管理する「環境装置」へと進化を強制されることを意味します。

3. データで見る「世界一高い建築コスト」の正体

法改正への対応を一層困難にしているのが、建設コストの記録的な高騰です。円安、資材高騰、そして建設業における残業規制(2024年問題)による労働力不足が重なり、東京の建設コストは世界でもトップクラスの高水準にあります。

以下のグラフは、主要都市における建設コスト(㎡単価)の比較を示したものです。日本のコスト高は、単なる物価の問題ではなく、厳格な「耐震要求」と「品質要求」が基礎コストを押し上げている構造的な要因があることが読み取れます。

主要都市建設コスト比較 (2024年概算・USD換算)

※アジア圏では突出して高額。地方都市(札幌・福岡等)も世界Top15に入る水準。

出典:Arcadis International Construction Costs 2024等を基に作成

4. 地方都市の苦悩:北海道・洞爺湖町のケーススタディ

この法改正とコスト高騰の波は、全国一律に押し寄せるわけではありません。特に北海道のような「寒冷地」かつ「多雪地域」において、その影響は甚大かつ深刻です。ここでは、観光地・洞爺湖町を例に、地方が直面する「三重苦」を分析します。

北海道は全域が多雪区域であり、屋根に積もる雪の重さ(積雪荷重)は構造に甚大な負荷をかけます。これまでは地元大工の「経験則」で処理されていた部分も、2025年以降は厳密な「壁量計算」が必須となります。 これにより、従来よりも多くの耐力壁が必要となり、洞爺湖の景観を楽しむための「大開口(大きな窓)」を持つ設計が、構造的・コスト的に実現困難になるリスクがあります。

北海道の省エネ基準は全国で最も厳しい「1・2地域」に属します。義務化基準(等級4)をクリアするだけでもコストは嵩みますが、推奨されるZEH水準を目指せば、断熱材の二重化やトリプルガラス採用が必須となります。 加えて、札幌圏ですら世界トップ級の建設コストである上に、地方部へは「職人の出張費」や「資材輸送費」が上乗せされます。これが地元経済や観光投資への重い足かせとなることは想像に難くありません。

5. メリットとデメリットの相克

今回の法改正は、長期的には国民の利益になるとされていますが、短期的には激しい痛みを伴います。推進する行政・事業者側と、コストを負担する施主・利用者側の視点は、以下のように対立しつつも並存しています。

| 【推進派・行政】の視点(メリット) | 【反対派・施主】の視点(デメリット) |

|---|---|

| ■資産価値の可視化 構造・省エネ性能が数値化されることで、「設計者の勘」による不透明さが排除され、良質なストックが形成される。 | ■建築コストの急騰 断熱材やサッシのグレードアップ、計算業務の外注費増により、戸建住宅で数⼗万〜100万円単位のコストアップが不可避。 |

| ■光熱費削減と健康増進 初期投資は増えるが、高断熱化により冷暖房費が下がる。ヒートショック防止による医療費抑制効果も期待できる。 | ■中小事業者の淘汰 複雑な計算業務に対応できない工務店や高齢建築士の廃業が進み、地域の住宅供給力が低下する恐れがある。 |

| ■消費者保護の強化 図書提出の義務化により、欠陥住宅や手抜き工事のリスクが構造的に低減される。 | ■既存ストックの陳腐化 新基準に適合しない既存住宅は「性能不足」と見なされ、中古市場での価値が相対的に下落するリスクがある。 |

結論:コストから「生存投資」への意識変革

建築基準法の変遷を辿れば、それが単なる「規制の強化」ではなく、私たちの命を守るための「防波堤の嵩上げ」であったことが分かります。

2025年の改正を、単なる「値上げの要因」として忌避することは簡単です。しかし、世界的に見ても高額な日本の建設コストは、過酷な自然災害に対する保険料とも言えます。洞爺湖のような厳しい自然環境や、いつ起こるとも知れない首都直下型地震のリスクを考慮すれば、「安価だが計算の裏付けがない建物」を選択するリスクは、初期コストの差額よりも遥かに甚大です。

米国第16代大統領エイブラハム・リンカーンはこう述べました。「未来を予測する最善の方法は、それを自ら創り出すことだ」。

これからの時代、真に賢い選択とは、法改正の基準(等級4)をクリアすることに満足せず、その先にある「余裕ある性能(等級5以上、許容応力度計算)」を自ら選択することにあります。それは、激甚化する災害と気候変動という不確実な未来に対し、物理的な安全とエネルギーの自立という「確実な資産」を創り出し、次世代へ継承する投資なのです。

関連リンク

- 国土交通省: 2025年4月(令和7年4月)施行の建築基準法改正について

- 国土交通省: 住宅・建築物の省エネ対策について(省エネ基準の解説)

- 林野庁: 森林・林業基本計画と2050年カーボンニュートラルに伴う木材利用

お問い合わせ・ご依頼

地域課題の解決をお手伝いします。

些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。